ランプロローグス・オセラータスの特徴・飼育・繁殖情報

更新:

ランプロローグス・オセラータス

気をつけたい

| 弱酸性 | 中性 | 弱アルカリ |

|---|---|---|

| △ | ◎ | ◎ |

主な特徴

「ランプロローグス・オセラータス(オケラータス)」はアフリカのタンガニィカ湖の小型巻き貝シクリッド。

巻き貝シクリッドと言われるグループで、死んだ巻き貝が点在してある環境で棲んでおり、敵がきた時に貝の中に隠れたり、卵も貝の中に産み付ける面白い習性があります。

巻き貝シクリッドとしては「ネオランプロローグス・ブリチャージ(プルチャー)」が定番ですが、こちらは5cmほどとかなり小型なのでマイナーながらも昔から今でも馴染みがある魚。

グレーっぽい体色が基本色ですが、「ゴールド」と言われる黄色い地域バリエーションのも流通します。

昔はネオランプロローグス属(Neolamprologus)に分類されていましたので、現在でも「ネオランプロローグス・オセラータス」として販売されていることが多いです。

巻き貝を家として利用する。

巻き貝を家として利用する。 「ゴールド」タイプ

「ゴールド」タイプ混泳・性格

温和なシクリッドではありますが、同種間では縄張り争いを行う点には注意が必要です。

住居にした巻き貝に近づく魚には攻撃的で激しく追い払おうとしますが、住居に近づかないような魚には基本的には無関心です。

例えば下層に近づかない魚(カラシン、コイ科やメダカ、コリドラス、プレコなど)とは問題なく混泳が可能です。

また口が結構大きいため小型エビ類との混泳には向いていません。(食べられます)

同種同士は強く追い払う

同種同士であれば住居から遠くに追いやろうとしますので、水槽サイズおよび収容数には注意が必要です。

アダルトサイズの場合、同種同士を複数収容する場合は最低で45cm水槽クラスは欲しいところ。

(45cmでペアが良いところ)

いくら5cmほどの小さな魚とはいえ30cm水槽だと強い個体が他の個体をすべて隅に追いやりがちになるのでオススメしません。

(3匹入れたら2匹は水槽隅にずっと追いやられて死ぬ)

エサ

沈下する人工飼料が適します。

エサは選り好みせずに何でも食べますが、フレークよりは顆粒タイプの方が良いと感じます。

例えば「グロウ(大量で安い)」・「デルフレッシュフード(高いけど良いエサ)」をベースに「冷凍赤虫」などを適宜与えると良いでしょう。

飼育ポイント・注意点

飼育は難しくありません。pHが低くなったり、硬度が低いと調子を崩しますのでこの点には注意が必要です。

ランプロローグス・オセラータスは水質の融通範囲が結構広く、水質的には中性~弱アルカリ性の魚です。

そのため基本的には水道水で良いのですが、硬度だけはある程度高い環境を要求しますのでサンゴ砂を濾過槽や砂利に使ったり、青華石・龍王石など硬度を上げる作用が高い石を設置して硬度が低くならないうに保つ必要があります。

もちろん底砂に細目のサンゴ砂を使用するのも鉄板です。おそらくコチラのほうが繁殖などは狙いやすいでしょう。

巻き貝と砂利サイズ

この手の巻き貝シクリッドの飼育では必ず揃えたいのが「細かい砂」と「巻き貝」です。

無くても飼育自体に問題はないのですが、貝に潜る行動や、砂を掘って貝回りの整地をする行動などが観察できて楽しめます。

巻き貝は小さなサザエの殻やヤドカリ用の巻き貝、エスカルゴの殻などから魚がぴったり入れるぐらいのサイズのものを探してみましょう。

(現地ではネオタウマという貝に棲んでいますが、これは専門ショップですら入手が難しい)

砂は細目(パウダー一歩手前のサイズ)が扱いやすくてオススメです。

大きい砂だと掘ることができないため整地する行動を楽しめませんし、パウダーだと掃除がしにくいことから細目が良いでしょう。

繁殖

繁殖は容易です。環境さえ用意すればおのずと繁殖を行います。

オセラータスは雌雄が揃っていることと飼育環境の整っていることのほか

- 水槽サイズ:収納数に余裕をもたせるころ

- 魚が入ってピッタリぐらいの巻き貝を匹数分バラバラに設置すること

以上の条件を満たしていれば勝手に産卵行動を行う魚です。

オスメスの見分け方

でかい水槽を用意できない限りはオスは必ず1匹で留めておきたいので可能ならばオス1メス1のペアで購入しておくのが理想です。

しかしながら入荷でよくある小さなサイズだと明確な雌雄判別が出来ないのが一番繁殖の難しいところです。

ショップでオセラータスの雌雄を見分けようとする際のポイントは以下の通り。

オスの判別方法

- オスはメスよりも少しだけ大きく成長が早い傾向があるので、同日生まれのグループだと大きいのがオス

- 広い縄張りを主張する。

水槽内で石や貝など根城になり得るストラクチャーがあって、その回りを根城にして他の個体を追い払ってるのはほぼ間違いなくオス - 育った個体は背びれの前方エッジが濃いオレンジの傾向がある

- メスに対して身体が細長い

ゴールドのオス個体

ゴールドのオス個体 ノーマルのオス個体

ノーマルのオス個体メスの判別方法

- メスの方が最終サイズがやや小さく成長が遅いので、同日生まれのグループだと小さいのがメス

- メスはオスほど縄張りを主張しないので、他の個体と距離が近いやつはメスの確率が高い

- 育った個体は背びれと尻ビレ(特に背びれ)の後方エッジが明るい白の傾向がある

- 抱卵個体ははお腹が膨れる

- オスに対して身体が寸胴

オス1とメス1~2を狙おう

左がメスで、右がオス

左がメスで、右がオスオスは先述した通り縄張りを主張して他のやつを寄せ付けず、なおかつ大きめの個体を選ぶと結構な確率でオスが選べます。

メスは判別しにくいものの大きさが小さく、縄張りを主張してないようなやつを1~2匹選ぶとメスの確率が高いでしょう。

(ただし弱った個体と間違えないようには注意が必要です)

これらを頭において選べば、ランダムに選ぶよりはずっと雌雄を揃えやすいです。

とはいえ追加入荷でロットが入り混じってりして普通に外すこともあるんですが、そういった意味でも縄張り意識をあてにすればオスは比較的抜きやすいと思います。

繁殖用水槽のサイズ

繁殖して子供が増えた水槽

繁殖して子供が増えた水槽ランプロローグス・オセラータスは1匹のオスが広い縄張りを持っていて、その広い縄張りの中にメスを複数迎えて1つの所帯を持ちます。

オスの縄張りがかなり広いというのもありますが、メスであってもオスの住居貝から近いと追い払うため、ある程度の距離を用意できる水槽サイズが必須です。

オス1匹でメス1匹の場合、最低でも45cmサイズは必要になります。L水槽の40cm水槽でも可かな?と思います。

(相性が相当良くないと30cmだとメスが追いやられて死ぬ)

オスが2匹の場合は60cm水槽むしろ90cmクラスまで必要になってくるので、スペースに限りがあるのならオスは1匹に留めておきましょう。

巻き貝の配置

巻き貝の大きさが1匹丁度入れる程度の大きさということも大切ですが、巻き貝配置も重要なポイントです。

巻き貝同士が近いと当然ながら個体間の距離が近くなるので、オスがメスを追い払おうとします。

45cm水槽なら左手前・奥真ん中・右手前とか、左奥・右手前など貝を離して設置しておきましょう。(貝を置くスポット数はメスの匹数に合わせる)

現地の環境も砂地にポツポツと貝が離れて置かれているような配置になります。(密集していない)

砂と貝だけで見通しがガラ空きだとオスがすぐメスを見つけてちょっかいをかけやすくなるので争う場合は少し大きめの石とか設置して視界を適度に塞ぐと良いかと思います。

稚魚の育成

生まれたての稚魚はヨークサック吸収後からすぐに孵化したてのブラインを食すことができます。

遊泳を開始したらすぐに与えれるように稚魚が目視できたり産卵してる兆候が見えたらブラインシュリンプを沸かし始めて備えましょう。

ブラインのハッチャーを2台運用して1日おきに交互に沸かすと生まれたての極小のブラインを与えやすくなるので2台体制がオススメです。

(ブラインは生まれてから時間が経過するにつれ成長してデカくなって食えなくなるばかりか栄養も落ちるので、孵化して日数が経ったブラインは初期エサとしては相応しくない)

その他・補足情報

貝住みの面白い生態

本種は巻き貝シクリッドと呼ばれ、貝を住居にしその中で繁殖も行うアフリカンシクリッドです。

水槽内でも貝に入る様子はもちろんのこと、貝の場所や向き・角度が気に入らないと体と尻尾を使って移動させたり砂利をほって位置を調整する様子を観察することができます。

レイアウトが良くなるように貝の向きを変えてやったら怒りながら?貝の位置を戻そうと行動するため、貝にはかなりの拘りがあるようです。

口で貝の角度を変えている

口で貝の角度を変えている 尾びれを使って整地も行うため、細かい砂利が良い

尾びれを使って整地も行うため、細かい砂利が良い水質について

何世代も人の手で増やされているためか元々強いのかは分かりませんが、アフリカンシクリッドの割にサンゴ砂までいかなくとも砂利を敷いて石を入れれておけば普通に飼えるほど水質の適応範囲が広いです。

硬度さえ維持できればpHを6.0ぐらい下げてもコンディションに違いが見られませんでした。

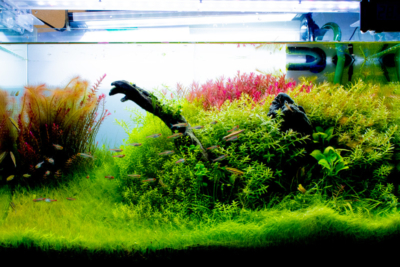

そのため上記写真のように丈夫な水草を植えてアフリカンシクリッドには馴染みない緑の水槽も作ることが可能です。

pHが多少低くても飼育できるのでエンゼルフィッシュやカージナルテトラとも混泳することができ、分かる人には違和感のある水槽を作ることもできます。

水槽サイズに注意

同種間では広い縄張りを要求する魚であることには注意しましょう。

そもそも本来はオスが広い縄張りを持ち、その広い縄張りの中でメスを囲うというハーレムを形成する魚です。

我々の身近な生物でいうと猫と同じでオス猫が広い範囲でメス猫を囲います。

そのため5cmと小さいサイズながら縄張り範囲が広く、特にオス同士の混泳は難しくなります。

このレイアウト水槽は30cmキューブ水槽でオセラータスを繁殖させようと試みたものですが、オス1匹が縄張りを強く主張し水槽の両端に貝を置いてみたり、中央に石を置いて視覚的に仕切ってみたりしましたがことごとく失敗し、最終的にオス1匹のみで飼育することになってしまいました。

その後45cmレギュラー水槽で簡易的なレイアウトで飼育を行いましたが、それはうまくいって繁殖も出来ましたのでやはり最低でも45cm水槽は必要かと思います。

ただ縄張り争いに発展しても、ドきついシクリッドのようにボロボロに噛み合って追い詰めて殺したりはせず、主なバトルは口とヒレを広げる威嚇のしあいなのでスグに片方が殺されちゃうといったことはありません。

大きな水槽だとそれぞれの縄張りに戻るだけですが小さな水槽だと隅に追いやられがちになるので、それが見えたら隔離ボックスに入れたりセパレータに入れる準備をし始めないと段々と弱ってくるので日頃の観察と早めの対処が大切です。

(もちろんベストなのは水槽を大きくすることですが)

個人的な所感

アフリカンシクリッド自体が最近人気がないんですが、その中でもアフリカンシクリッドをまともに入荷してるお店なら「ランプロローグス・オセラータス」は定期的に入荷されるぐらいは根強い人気がある魚です。

普段の泳ぎ方というか過ごし方が、砂地に胸鰭をたててハゼのごとく過ごすのでその点は他の熱帯魚にはなかなかなくてとても可愛い特筆ポイントだとも思います。

また顔もよくある熱帯魚の顔ではなく、正面から顔を見ると結構凶暴なハゼ顔をしており、犬に例えるなら小さなブルドッグみたいで面白いですね。

僕は小ささとのギャップがあって可愛いと思う

僕は小ささとのギャップがあって可愛いと思うブログでのレビュー/批評も歓迎!

Sponsored Link

Sponsored Link

この記事へのコメント