水を綺麗にするフィルターと水換えの役割【アクアリウム入門】

公開:

更新:

金魚・メダカ・熱帯魚・ウーパールーパーなどの水の生き物を飼うためには「フィルター」と「水換え」が必須ですが、その役割を知れば飼育のレベルが格段に上達します。

「魚にとって綺麗な水」を作るためのアクアリウムの基本を解説します。

生き物にとっての水の汚れとは?

「水は透明で綺麗なのに死んでしまった」という経験はありませんか?

魚をあまり飼育した経験のない人は「水が透明」=「水が綺麗」と思ってしまいますが、魚にとって綺麗かどうかは水の透明さとは異なります。

魚にとっての水の汚れというのは排泄物・食べカスから出た毒素のことです。

ゴミやチリが水中にいっぱいあっても毒素が少なければ「魚にとって綺麗な水」になり、水が透明でも排泄物・食べかす由来の毒素が多くあれば「魚にとって汚れている水」になります。

例えば魚の排泄物から「アンモニア」という非常に強い毒素が出ますが、アンモニアは完全に透明であるため水が透明だから汚れが無いとはいえないのです。

水が透明だと思ってフィルターを設置せずに水換えもしないとこういった毒素が溜まって魚が死ぬというワケです。

フィルターの仕組み

フィルター・濾過装置(ろかそうち)とは水を綺麗にする装置のことで、基本的には必ず水槽内に設置します。

アクアリウムビギナーはフィルターのことをゴミを取る浄化装置のように感じますが、フィルターはゴミ取りをメインにしたものではありません。

アクアリウムでは様々なタイプのフィルターが販売されていますが、どのタイプのフィルターも「生物濾過」というのをメインにして(魚にとって)綺麗な水にしています。

生物濾過とは

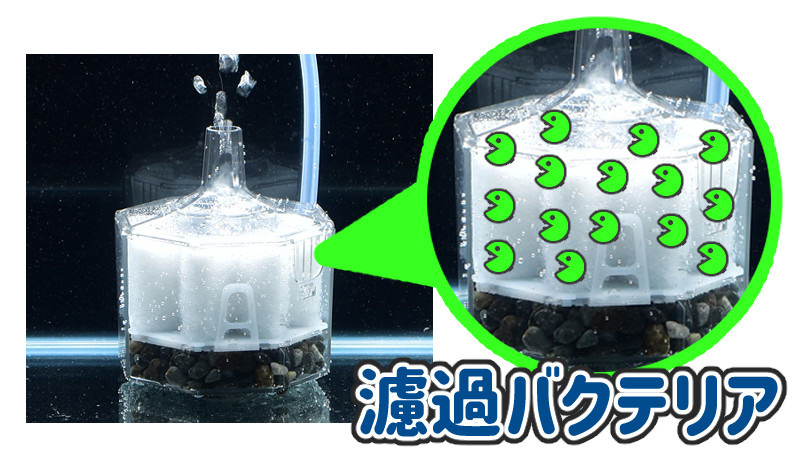

生物濾過(せいぶつろか)というのはバクテリア(細菌)の力で水を綺麗にする仕組みです。

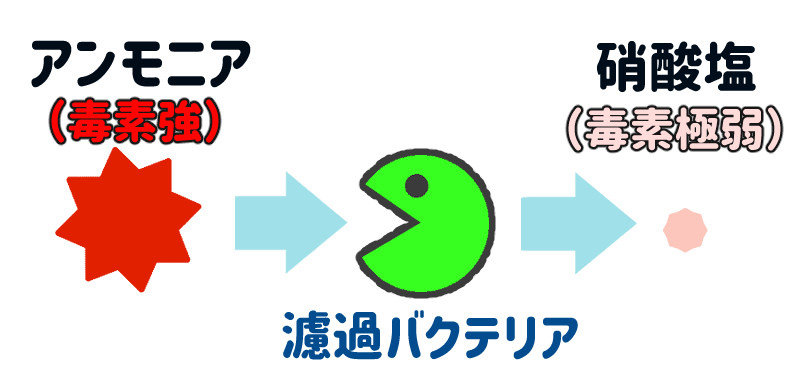

先程の例で「アンモニア」を例に出しましたが、このアンモニアは非常に毒性が強く微量でも蓄積してしまうと魚が死んでしまうほどです。

しかしこのアンモニアは水中のどこにでも湧くバクテリア達が好んで食べ、彼らは最終的に毒素の低い物質である「硝酸塩」へと変換してくれます。

水を綺麗にするバクテリアは様々な種類がありますが、それらまとめて濾過バクテリアと呼ぶ。

水を綺麗にするバクテリアは様々な種類がありますが、それらまとめて濾過バクテリアと呼ぶ。このように毒素の高いモノをバクテリアの力によって分解するのを生物濾過といいます。

フィルターは生物濾過で浄化する

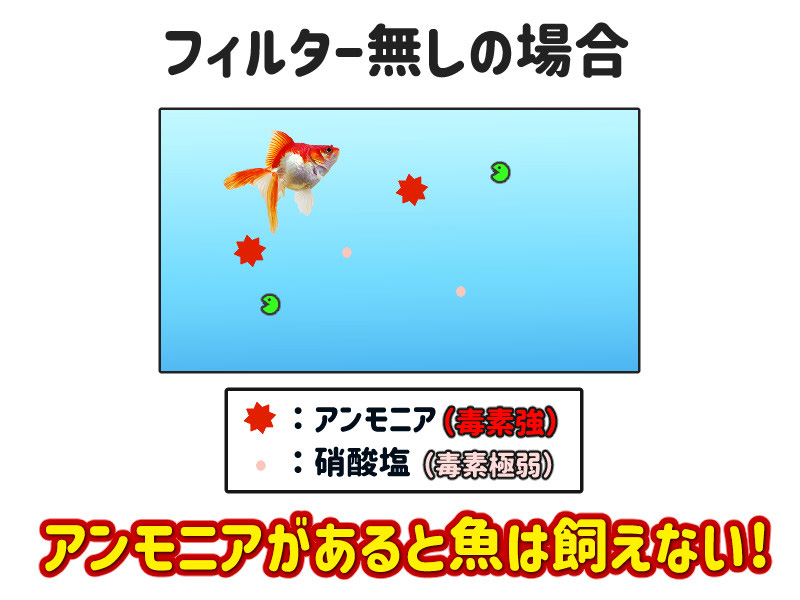

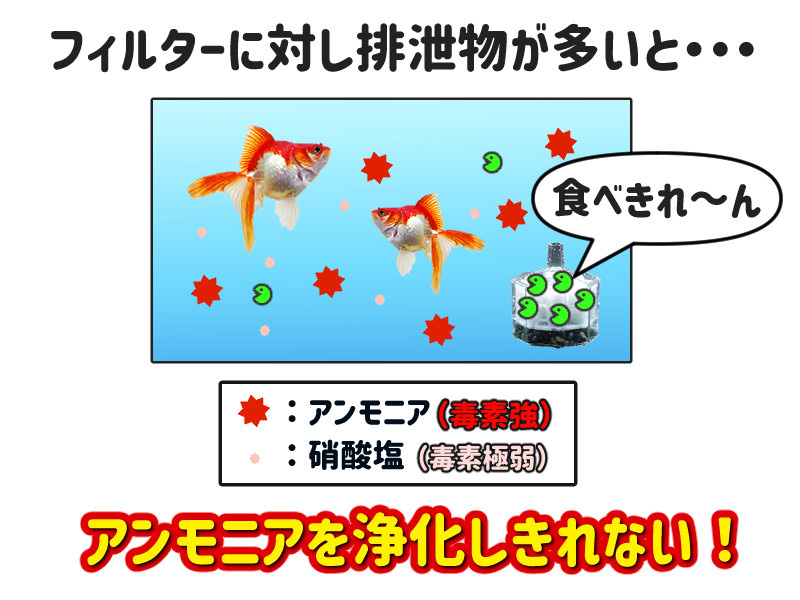

この濾過バクテリアたちは水中のどこにでもいますが、水槽内では魚の排泄物に対して濾過バクテリアの数が圧倒的に少なく、アンモニアを処理しきることができません。

これを解消するために水槽内に設置するのが「フィルター」です。

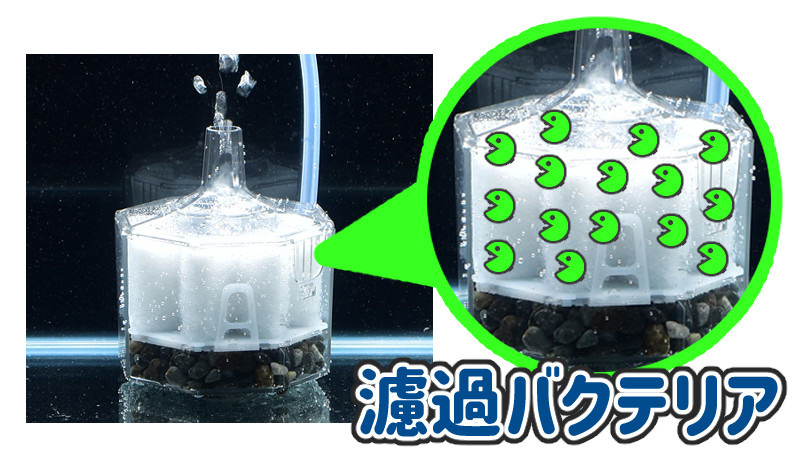

フィルターは内部に濾過バクテリアを大量に定着させることで、水を浄化するという設備です。

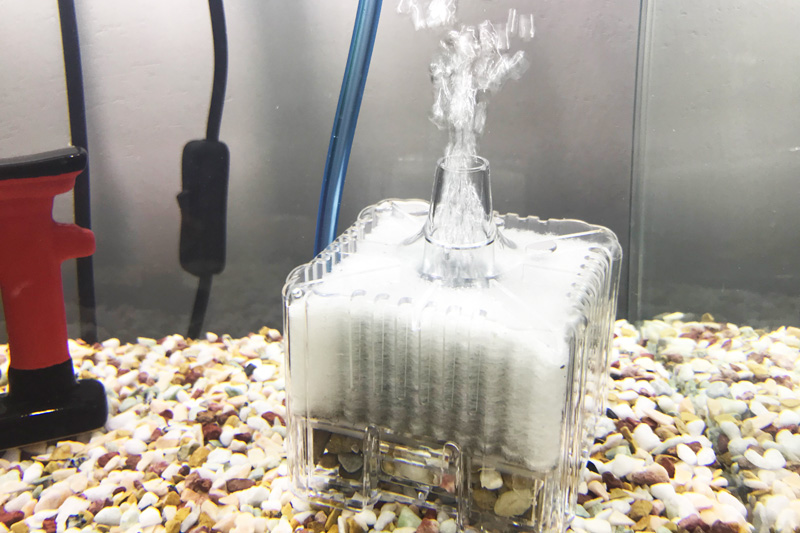

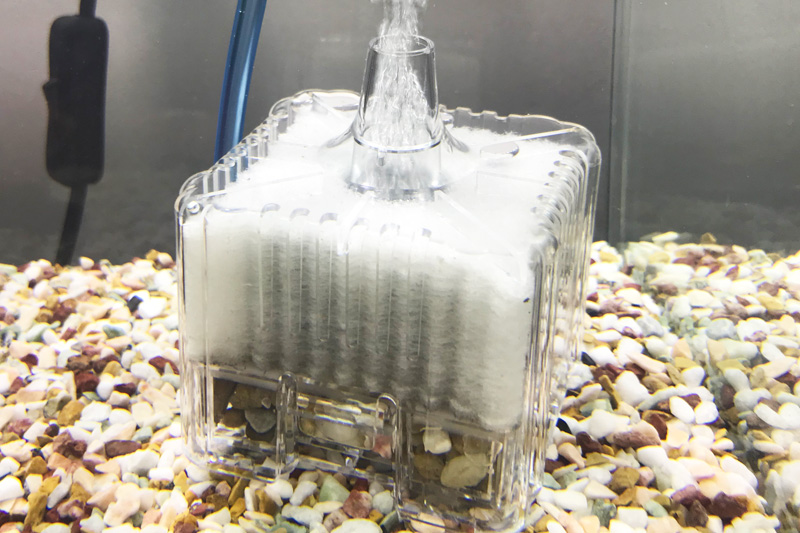

上記は定番フィルターの1つである「投げ込み式フィルター」のイメージ図ですが、ろ材として表面積の広いウールマットを使っており、この白いウールマットが濾過バクテリアの定着場所になっています。

濾過バクテリアが多く定着したマットに水を循環させることで排泄物や食べ残し由来の毒素を浄化するというワケです。

バクテリアの力を利用した生物ろ過以外にも「吸着濾過」・「殺菌濾過」などの濾過方式もあります。

特に「吸着濾過」は活性炭を使ったものがアクアリウムで広く普及しており、小さなゴミやチリ・黄ばみを吸着してくれます。

しかし活性炭では毒素は吸着できないので、毒素を分解する生物濾過は必ず必要です。

- 排泄物などから出るアンモニアは、生物濾過で浄化します。

- 生物濾過を行う場所が「フィルター」です。

水換えの役割

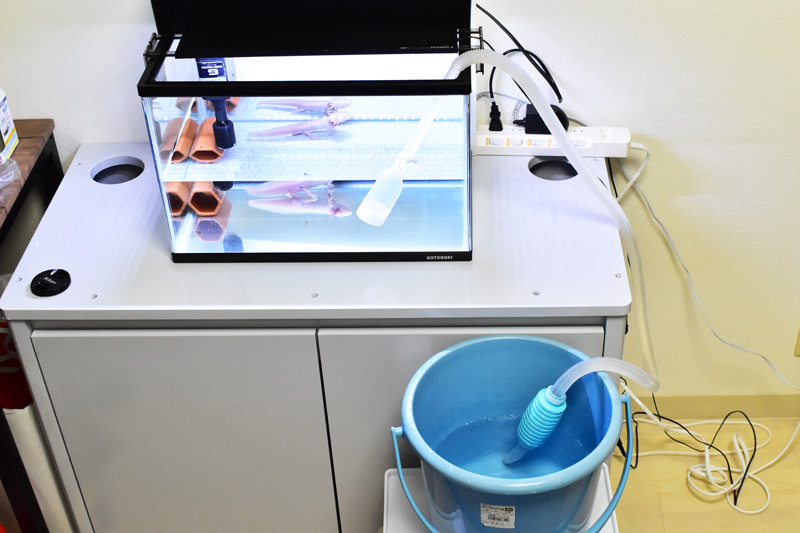

「フィルターを設置していれば水換えは不要では?」と思うかもしれませんが、フィルターを設置していても水換えは必須です。

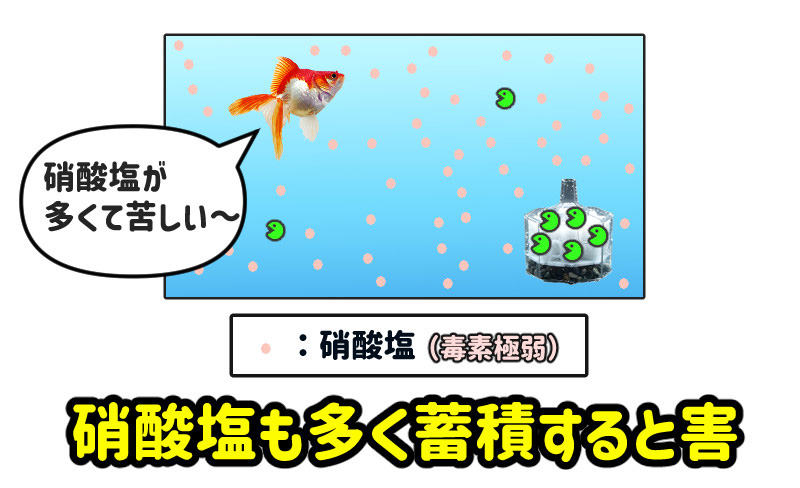

生物濾過では強い毒であるアンモニアを硝酸塩へと変化させますが、「硝酸塩」はアンモニアに比べると毒性がかなり低いとはいえ毒素であります。

多少硝酸塩がある程度であればあまり害にはなりませんが、日ごとに硝酸塩は溜まっていくのでどんどん魚は苦しくなっていきます。

この蓄積された硝酸塩を取り除くのが水換えの役割です。

水換えを行うことで物理的に硝酸塩を排出できますから、定期的な水換えは飼育に欠かせないのです。

水換えは水の生き物の飼育に欠かせない。

水換えは水の生き物の飼育に欠かせない。毒性の高いアンモニアに比べ、硝酸塩はかなり毒性が低いので多少濃度が高くてもすぐに死ぬことはありません。

しかし硝酸塩が高い環境で飼育を続けると魚に負担をかけ寿命を削ります。

硝酸塩に繊細な生き物だと数ヶ月ほどで死んでしまう場合もあります。

- 生物濾過により危険なアンモニアは硝酸塩へと変わりますが、硝酸塩も多く蓄積すれば魚にダメージがあります。

- 日数経過で蓄積した硝酸塩は水換えにより排出します。

水槽の立ち上げとは?

最後に生物濾過とフィルターに関連して「水槽の立ち上げ」を紹介しておきます。

(これで基本のアクアリウムはバッチリ!)

水槽にフィルターをセットし終えたら魚をアレコレ入れたくなりますが、強力なフィルターを使ってても最初は生体を控えめにしなくてはなりません。

というのも新品のフィルターには濾過バクテリアがまだ定着していないからです。

バクテリアは自然とフィルター内に増えていきますが初期の段階で生体を多く入れてしまうと、大量の排泄物から大量のアンモニアが出て魚が死んでしまう結果になってしまいます。

これを回避するためには最初は魚を少数にとどめて、アンモニアを抑えつつ濾過バクテリアが増えるのを待つことが必要です。

濾過バクテリアは細胞分裂によってどんどん増えていきますが最初の2週間ぐらいまではほとんどバクテリアがいないので、多く魚を入れるとアンモニアにより魚が死にます。

またその間エサはごく少量にとどめ排泄物をあまり出させないにすることも立ち上げのポイントです。

(食べ残すと大量のアンモニアに変わるので絶対にエサはあげすぎないこと)

最初の魚を入れて2週間ぐらい問題がなければ少しずつ魚を増やしていきましょう。

フィルターは濾過バクテリアの増加に伴い、少しずつアンモニアを処理できる量が増えていき、最終的にはフィルターサイズに対応したろ過能力を発揮するようになります。

- 新品のフィルターにはバクテリアが定着していない。

- 日数経過でフィルターにバクテリアが少しずつ定着する。

- フィルターにバクテリアが定着するまでは、魚の数は抑えてエサはごく少量にする。

(ちなみに最初に入れる魚のことを「パイロットフィッシュ」と呼んだりします)

よくある質問

強力なフィルターを使えば水換え回数は少なくなりますか?

小さなフィルターと強力なフィルターの違いは浄化できるアンモニア(排泄物)の量が違うことです。

例えば悪い例として小さなフィルターで、金魚を複数匹入れているイメージを示します。

小さなフィルターで多くの魚を飼育しようとすると浄化しきれずにアンモニアが残ってしまい、魚が死んでしまいます。

魚の数を多くしたかったり、排泄物量が多い大型魚を飼育しようとする場合は強力なフィルターを使う必要があります。

この時どれだけ強力なフィルターを使っても硝酸塩以上が処理できないことは変わらないため、残念ながら強力なフィルターにしても必要な水換え回数は変わりません。

水換え回数を少なくしたいのであれば以下で対応する必要があります。

- 水量を大きくして毒素が溜まるまでの日数を長くする

- 魚の匹数を減らして排泄物量を減らす

参考:海水水槽では水換えナシ環境を作ることができます。

フィルターのろ材は定期的に交換した方が良いですか?

水槽ではフィルター内の生きたバクテリアによって水を浄化していますが、これを新品に交換してしまうとバクテリアがなくなってしまうためろ過能力が0に戻ってしまいます。

このせっかく定着した濾過バクテリアを更地に戻してしまう

このせっかく定着した濾過バクテリアを更地に戻してしまう基本的にろ材はゴミで詰まって水が循環しなくなった時以外は触らないのが正しい使い方になります。

ろ材がゴミで詰まってしまった場合は飼育水を使って手でもみ洗い(ギュッっと握って離すの繰り返し)をして詰まりを解消しましょう。

この時、カルキ抜きをしていない水道水で洗ってしまうとバクテリアが死滅してしまうので、飼育水もしくはカルキ抜き水で洗浄するのがポイントです。

製品によって「ろ材は2~4週間を目安に交換してください」と書かれているものがあるのでこれについて補足します。

交換を要求するのは活性炭などの吸着ろ材を組み込んでいる製品です。

永久的に浄化できる生物濾過に対し、ゴミ・黄ばみなどを吸着する活性炭は吸着する量に限りがありますので定期的に交換しないと効果が持続しません。

この時1つ注意しないといけないのはフィルターによってはろ材とウールマットが一体化しているものがあり、そのタイプはろ材を交換するとバクテリアもゼロになってしまうことです。

「GEXのロカボーイ」

「GEXのロカボーイ」ウールと活性炭が一体化になっており、このようなタイプは使用に注意が必要。

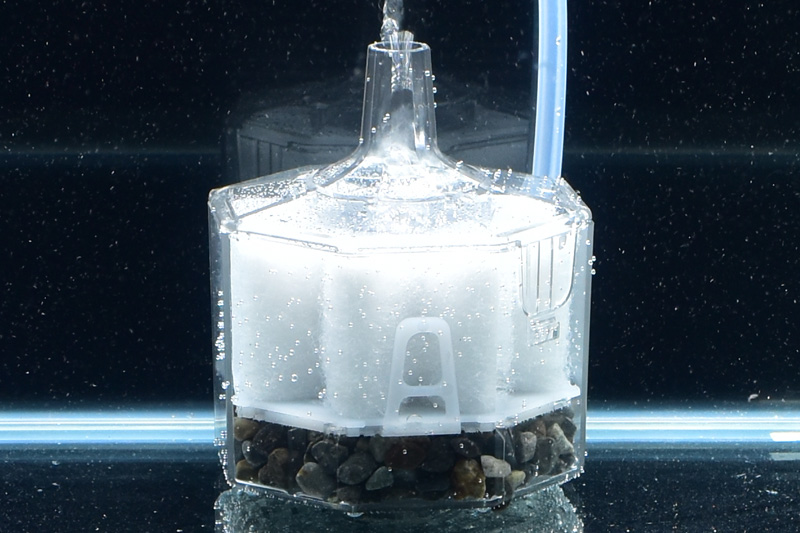

「水作エイトコア」。

「水作エイトコア」。活性炭は別でカートリッジになっており、ウールそのままで活性炭の交換が可能。

吸着ろ材とウールマットが一体になったろ材は交換後しばらくはエサをごく少量に留めたり、換水回数を増やさないと魚にダメージがありますので注意しましょう。

フィルター製品のうち吸着ろ材とウールマットが別になったものは、ウールマットはそのままで吸着ろ材のみを交換すればOKです。

なお魚にとって必須な生物濾過に対し、吸着ろ材は生物濾過にプラスアルファするものなので、吸着ろ材は別で交換できるフィルターの方がオススメです。

(ランニングコストも抑えられます)

水草による水の浄化はできますか?

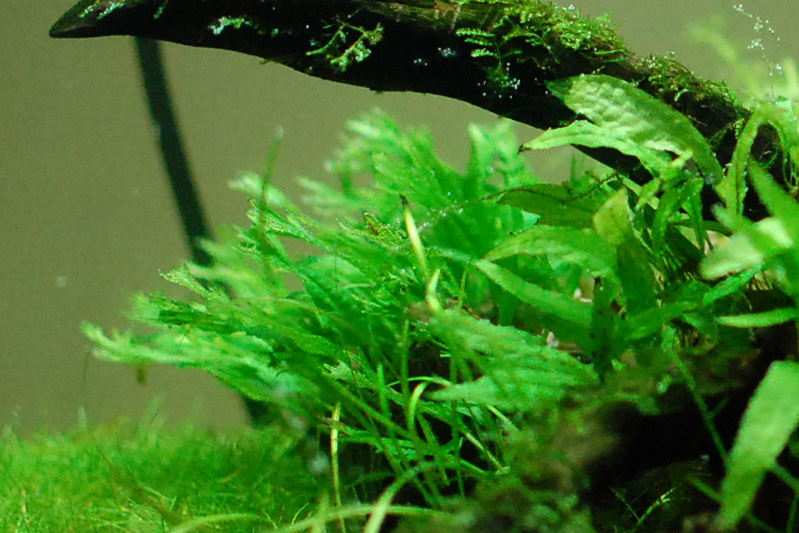

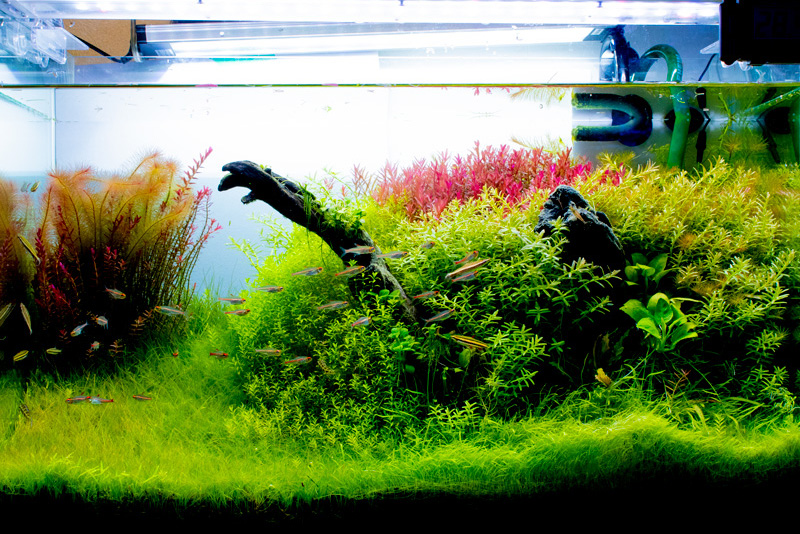

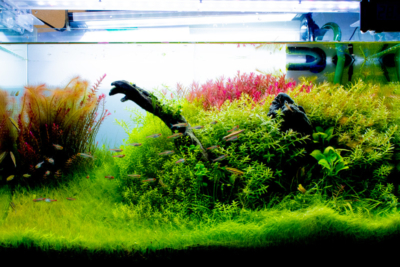

「アンモニア」と「硝酸塩」は水草が成長するエネルギーの一部であり、水草でも吸収・浄化させることができます。

しかしながら吸収量はかなり少なく、水草を多めに植えた環境でも魚が出す排泄物量の方がはるかに多いのが現実です。

残念ながらアクアリウムでは水草の浄化は全くアテにしないのが一般的ですので、水草による浄化は期待しない方が良いでしょう。

なお水草が処理できる量に抑えようとした場合、60cm水槽全部に生育の早い水草を植えても3cmほどの魚が5匹~10匹程度が限界でしょう。

1週間に1回カットしないとボーボーになるこのような水槽でも小魚10匹程度しか浄化できない。育った金魚は1匹でも浄化しきれない。

1週間に1回カットしないとボーボーになるこのような水槽でも小魚10匹程度しか浄化できない。育った金魚は1匹でも浄化しきれない。ブログでのレビュー/批評も歓迎!

Sponsored Link

この記事へのコメント

参考になります!とてもわかりやすかったです。

初めて投稿します。バクテリアについて書かれている事はほぼクリア出来ておりますが、

メダカが3週間から1か月あまりで☆になってしまいます。

30センチ水槽で水は7.5ℓ、常に一匹だけをじっくり飼いたくてそうしています。

ソイル、濾過フィルター、水温26度設定、

水草はなし、水換え3分の1を週一度。水換え後に白濁りする時がよくあり、その時は市販のバクテリアを入れます。

宜しくお願い致します。

>>2

水換え後に白濁する一番の原因ということはバクテリアが足りていない可能性が高いです。

市販のバクテリアを追加投与しているとのことですが、そうすると水換えしばらくの水が魚にとっては悪く、それにより体力をすり減らして短命になっているのではないかと。

市販のバクテリア剤は水槽内に適応できずにほぼ死ぬという考え方があり、水槽内というかフィルターそのものに”水槽環境に最適化されたバクテリア”を定着させ増殖させるのがマストです。

(しっかり十分な量が定着できてれば水換え後白濁せずクリアです。個人的には市販のバクテリア剤は滅茶苦茶効率が悪くて無駄だと思います。)

バクテリアの住居はフィルター内のウール・ろ材がそれにあたりますので、要するにフィルターの見直しが必要かもしれません。

エアーポンプをお持ちであればテトラから発売されているスポンジフィルター(シングルスポンジの方)等がオススメです。

ただししっかりしたフィルターであっても水槽立ち上げ直後はバクテリアが定着していないので同様に白濁することがあるのと、

水槽内に定着するバクテリアが安定しておらず、違う種類のバクテリア同士が領土争いをして、いくつかのバクテリアが環境変化で領土が入れ替わり白濁してしまっているというパターンもあります。

上記2つの場合、どちらも対処も2週間~1~2ヶ月ほど待つのが最適解であります。フィルターパワー(バクテリアの住居量)が足りていれば待つだけです。

あと冒頭では不要かと思いましたがせっかくですので蛇足的に補足しておきますが、

「水換えのショックによってバクテリアが死滅してその死骸で白く濁るケース」もあります。

カルキ抜きを使わない水換えで水道水内の塩素(次亜塩素酸ソーダ)によるバクテリアの死滅、全換水による急な水質変化によるバクテリアの死滅・・・etc。

7Lにメダカ1匹ということなのでこちらの方が可能性が高いかも知れません。

以上参考情報です。

^ワ^