キフォティラピア・ギベローサ(ザイールブルー)の特徴・飼育情報

更新:

キフォティラピア・ギベローサ

難しい

うつ病で死ぬ

| 弱酸性 | 中性 | 弱アルカリ |

|---|---|---|

| △ | △ | ◎ |

主な特徴

「キフォティラピア・ギベローサ」はアフリカのタンガニーカ湖に生息する大型のシクリッドです。

2003年にキフォティラピア・ギベローサという学名が付きましたがそれ以前の流通名は「フロントーサ ザイールブルー」「フロントーサ “地域名”」などとキフォティラピア・フロントーサのバリエーションとして扱われていました。そのため2023年現在でもショップによってはフロントーサの名前がついて販売されることが多くあります。

特にギベローサには、青いタイプが多くいることから青いフロントーサという立ち位置で愛好家に人気です。フロントーサとは以下のような違いがあります。

- オデコの黒バンド部が広い。

- 各ヒレ(特に背びれ)に黄色がほとんど入らない。

- 一般的なフロントーサより小さい。

なお本種はいくつかの産地バリエーションが知られており、代表的なものとしては「ムピンヴェ」「モバ」が有名です。(産地についての詳しい解説は本記事末尾「産地バリエーション」にて)

オスは大きくなる。

オスは大きくなる。 メスはふた周り小さい。

メスはふた周り小さい。 青みが強い個体(ワイルドのモバ)

青みが強い個体(ワイルドのモバ) 若い個体

若い個体YOUTUBEの動画

YOUTUBEで掲載されているアップロード動画の中から、魚の種類があっていて特徴が分かりやすいものを紹介します。

混泳・性格

サイズの割に温和なシクリッドで、混泳に向いています。

基本的には他魚に無関心

基本的には他魚に無関心(アルトランプロローグス・コンプレシケプス)

見た目が厳つい熱帯魚でありますが、シクリッドの中では(大きさの割には)非常に温和です。

自分より小さいシクリッド類・アナバス類に対しては近づいてきたら軽くいなす程度で収まりますので、混泳させる場合は他魚の方に気を使うべきでしょう。

なお口が思ったより大きく魚食性がありますので、食われない程度のサイズ感は抑えておきましょう。

(でもなぜか小さなジュリドクロミスは食われない不思議)

同種同士の混泳

ケンカは威嚇がほとんど(フロントーサ)

ケンカは威嚇がほとんど(フロントーサ)幼少期はテリトリーもほぼ持たないので特に気にしなくてもOKです。

成長すると小競り合いを始めますが噛み合いのケンカになることはまずなく、酷くてもヒレがバサバサになるくらいなので「危ないな」と思ったら配置換えをしてみたり水槽を移動してみたりする余裕があります。

ただフロントーサより個体間のストレスに弱い個体が多く、いじめられ続けていると段々とうつ病で死ぬことがあるためこの点には注意して下さい。

これは1つの目安ですが90cm水槽であればフルアダルトでも3匹程度なら十分収容が可能です。

(オス1メス1~2ぐらい。オスがデカい)

エサ

沈下性で消化の良いものが適します。

ブリードされたものであればエサはそれなりに何でも食しますが、沈下性でかつ消化に良いものが良いでしょう。

これはエサが直接の原因か分かりませんがギベローサはお腹がパンパンになって死んでいく病気になることがあり、お腹に空気が溜まってしまいそうなエサは避けるのがベターです。

浮上性のエサは食べる際に空気が多く口に入ってしまうこともそうですが、そもそもギベローサは水深の深いところに生息しているため、この点からも浮上性のエサはやや適しません。

具体的な製品としてはデルフィスの「デルフレッシュフードSM~M」が理想なのですが少し高め。予算が厳しいと感じる場合は、消化は悪くなるものの「グロウ」でもそれなりに食べてくれます。

ワイルドものは食事に消極的

現地で採集されたワイルドもののギベローサは、エサに対する積極性を持たない個体が多いです。

狭い水槽に閉じ込められたストレスからなのか、現地では浮遊している甲殻類を定期的に接触しているから分かりませんが、そういう傾向が見られましたら自分より小さな養殖ギベローサ、またはフロントーサを入れるのが良いでしょう。

自分より小さい個体がエサをバクバク食べていると、それに誘発されて食べてくれやすくなります。

エサも人工飼料だけでなく夜は追加でアカムシを与えるなど、回数を増やすのも痩せ対策には有効です。

飼育ポイント・注意点

飼育方法はフロントーサと同様ですが、病気になりやすく丁寧な飼育が求められます。

衛生管理の重要性

ギベローサではフロントーサと比べると細菌性の病気にかかりやすい部分があるため、単純な清潔さが重要です。

これは水が綺麗かというよりも底砂や石の隙間などに沈殿するフン・ゴミなどが危険で、それらを放置していることによる病原菌に弱い面があります。

そうならないように定期的な底砂の掃除、沈殿物の吐き出しは重要になります。

また水流による風通し(水通し)のよさも清潔を保つ上で重要になりますので、フィルターが目詰まりしない程度のメンテナンスは心がけましょう。

水槽が大きな場合は海水魚用のゆるやかな水流ポンプを追加で設置するのも有効です。

うつ病

ギベローサは強い個体が威張り散らすことによる個体間のストレスを大きく受けます。

水槽の隅でおいやられて前に出てこないような個体は、放っておくと普通にうつ病で死にますので注意して下さい。エサをしっかり食えているうちは大丈夫なのですが、エサを与えたのにも関わらず他の個体にビビッて食えないような個体はある日突然ぽっくり死にます。

エサ

先述した通りお腹がパンパンになって死ぬケースがあり、これを誘発させないためエサは沈下性で消化に良いものを与えます。

なおエサを直接水槽にまくと(慣れていれば)直接水面に食いに来ますが、そうすると空気も一緒に接種してしまうので一度水を入れた小さなタッパーなどで全て沈下させてから与えるとより安心かと思います。

水質

水質はpH6.5~pH8.0と広く適応しますが、pHが少し下がると調子が崩れてくるのでこの点には注意します。

pHが降下すると調子が悪くなる。

pHが降下すると調子が悪くなる。pHが降下すると肌に艶がなくなったり白いニキビが出てくる、食欲が低下する等の症状が現れます。

基本的にろ材にカキ殻やサンゴ砂を入れると安定して高pHを維持できるので、それらを用いるのが一般的です。

(ネットで吊るすだけでも効果があります)

水の汚れ自体には強いので、ろ材を工夫すれば水質面で躓くことはまず無いでしょう。

繁殖

十分なデータがありません。一般的な範囲で触れておきます。

産卵形態

ギベローサは主にメスが卵を口に咥えるマウスブルーダーです。

産卵直後から口で保護しますが、孵化後もヨークサックが吸収されるまでしばらくの間は口で稚魚を保護します。

口から出てくる段階の稚魚はかなり大きく、初めからブラインシュリンプを余裕で食べられるため稚魚の育成は容易です。

その他・補足情報

フロントーサとの違い

フロントーサとギベローサ

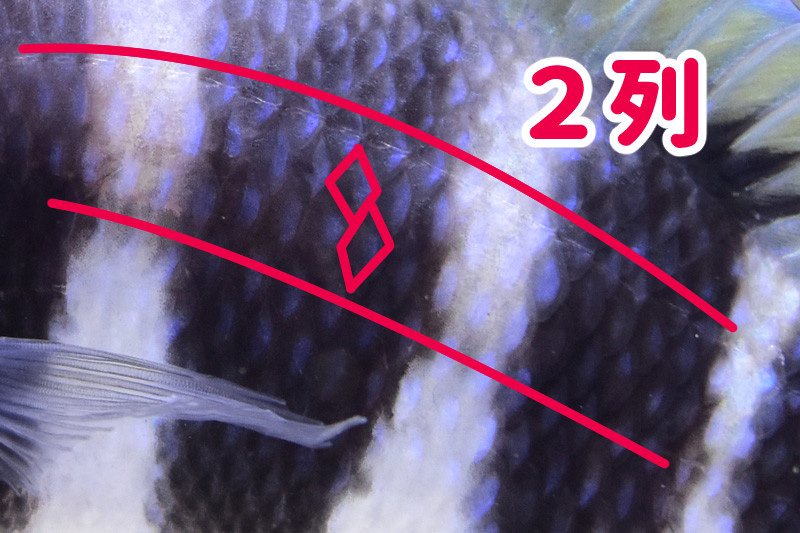

フロントーサとギベローサ冒頭でフロントーサとの違いをいくつか紹介しましたが、記載論文では明らかに異なるポイントとして「体にある2本側線間の鱗の数がギベローサだと3個、フロントーサだと2個であること」が記述されています。

フロントーサ

フロントーサ ギベローサ

ギベローサ生息地についてはフロントーサがタンガニーカ湖の北側に生息するのに対しギベローサは南側に生息し、生息地的な違いがあります。

性格的にも両者は異なりフロントーサは性格が(ギベローサと比べて)物怖じせず普通に前に出てきてくれますが、ギベローサは全然前に出てこなかったり岩陰に隠れて飼育者の目線から逃れたりと結構シャイな性格です。

ただムピンヴェだけはフロントーサ並に大胆で、現地ではダイバーにも集まってくるという話も聞いたことがあります。

なおフロントーサは一般的なタイプ(養殖ブルンディ)がオス30cmと大きくなるのに対し、こちらはオスで20cmちょい程度と小柄なことも特筆点でしょう。

フロントーサより青みが強いことが知られていますが、ロカリティによってはフロントーサ並に白いタイプもいますので青みは決定的な差異にはなりません。

ただフロントーサは各ヒレ(特に背びれ)に黄色が入りますが、ギベローサだとこの黄色はほぼ入らないので青く感じやすいと思います。

フロントーサ。

フロントーサ。ヒレ、特に背びれに黄色が入るのが分かりますでしょうか?ギベローサはこの色が入りにくいです。

飼育方法はフロントーサと同様なのですが、フロントーサと比べて全体的に耐性が低いので注意が必要です。

特にギベローサは「エサによる消化不良」「個体間のストレス」「高水温」などにより調子を崩しやすいので、日頃からしっかり元気か?エサ食いはどうか?などを観察するようにしましょう。(これらはフロントーサでも抑えておく方が良いのですが、一般的な養殖フロントーサは非常にタフなので耐えます)

産地バリエーション

本種はいくつかの地域バリエーションが知られていますので代表的なものを紹介します。

ムピンヴェ(Mpimbwe)

タンザニアのCape Mpimbwe周辺のロカリティとされるのが「ムピンヴェ」です。

青みがそれなりに強いということも人気の理由ですが、ムピンヴェは東南アジアで養殖されており4,000円程度と非常に安く入手することができ、飼育も丈夫で飼いやすいといった特徴があります。

またギベローサは性格が臆病ですぐに隠れてしまうことも多いのですが、ムピンヴェはギベローサらしからぬ大胆な性格をしており、水槽の開けた空間にもよく出てきて鑑賞に向いているといった魅力もあります。

どちらかというとエサ食いには消極的なギベローサですが、この物怖じしない性格からエサも沢山食べさせやすく、うつ病にも強いためギベローサにしては飼育が簡単なバリエーションです。

(上記写真はメス個体であります。大型のオスのポテンシャルはこんなものではないことを記しておきます)

地図は大まかな位置イメージですので参考程度に。

モバ(Moba)

コンゴ民主共和国(旧ザイール)のMoba周辺のロカリティとされるのが「モバ」です。

青みが濃いタイプとされ、古くからは「フロントーサ ザイールブルー モバ」として最高峰のロカリティとして知られてきました。

主にドイツから養殖されたものが日本に流通し、最近では安い東南アジアの養殖モノや、野生採取されたワイルドものも流通することがあります。

若魚の値段の目安としては、最も一般的なドイツCBで20,000円、東南アジアCBで10,000円~15,000円、ワイルドで40,000円~60,000円が目安です。

ワイルドのオス個体。

ワイルドのオス個体。 ワイルドのメス個体

ワイルドのメス個体上の写真のものは3個体全て全てワイルドものなのですが、ワイルドのは変に黒いことがあり採取方法・輸送によるストレスが起因して青黒くなっている可能性があります。もし青黒さに魅力を感じているのであればワイルドものを探してみると良いでしょう。

カパンパ(Kapampa)

過去モバと共に青いロカリティとして知られていたのが「カパンパ」です。

カパンパもモバに比肩する青いギベローサではありますがモバが最高峰とされた背景から、ドイツなどのEU圏のブリーダーはほとんどモバをブリードするようになってしまいました。

そのため現在ではカパンパはほとんど見ることが無くなりましたが、台湾・中国系のブリーダーや東南アジア経由で稀に入荷することがあります。写真のは東南アジアで入ってきた幼魚ですが、こういった安価な個体が入手しやすくなるのは嬉しいですね。

以下はYOUTUBEで掲載されている愛好家の動画なのですが、モバに比肩するぐらい青いことが伺えます。

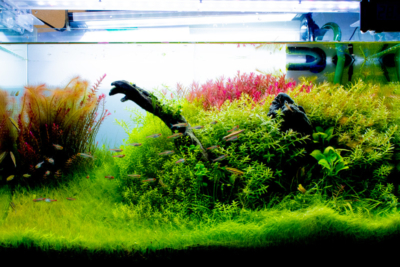

青い白いライトが鑑賞に良い

フロントーサもそうなのですが青みを感じられるようになるには「ライトの色味」も結構重要になります。

ゼンスイの「マルチカラーLED」など色味を調整できるライトを使って、青の色味を強め一番綺麗に見えるようカスタマイズして使うのがオススメです。

(私はGEXのクリアLEDパワーXという青白いライトを使っているのですが廃盤になりました)

ギベローサはどこで入手できるのか??

ギベローサのみならずタンガニーカ湖のアフリカンシクリッドは入手できるショップが非常に少ないのが現状です・・・。

全国で一番良いのは関東の「イーストアフリカ」。近畿であれば「エキゾチック アフリカ」、中部であれば一部の「リミックス」「半田水園」などがタンガニィカ湖シクリッドの入手には良いかと思います。

特にイーストアフリカの入荷は飛び抜けており、私は関西住みなのですが関東に行く用事があれば必ずチェックしています。^ワ^

シェアしてね!

Sponsored Link

Sponsored Link

この記事へのコメント