フサフサ・ボサボサした毛布状コケの原因・対策方法

公開:

更新:

黒や緑の短くフサフサした毛布のようなコケは、非常に除去しにくく美観をかなり損ねてしまう厄介な存在です。

そんな毛布状のコケについて、「生える原因」「食べる生物」「駆除事例」などの対策方法を解説。

毛布状のコケについて

「毛布状のコケ」は主に水草の葉や茎・流木などの表面に発生し、フサフサ・ボサボサした短い毛状のコケです。

セット初期に出現することはあまりなく、茶ゴケやアオミドロなどのメジャーなコケが全く出なくなった水槽の安定期にジワジワ出現する傾向があります。

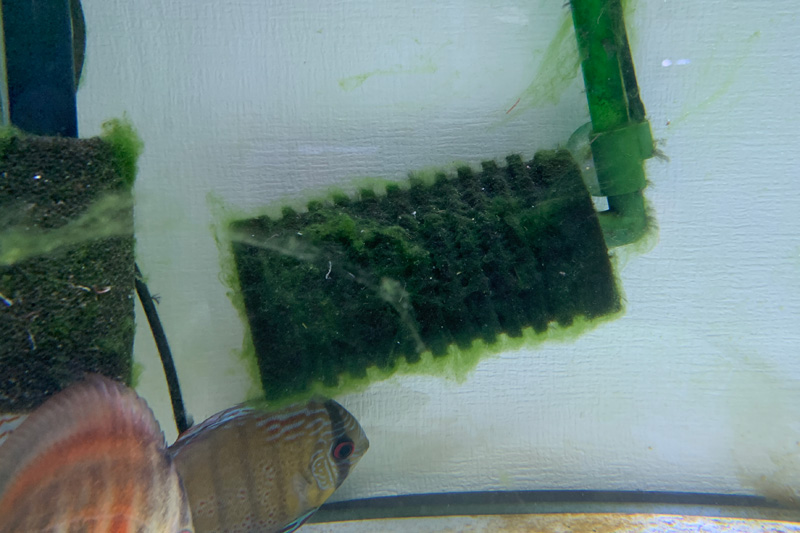

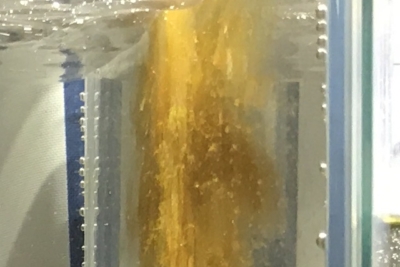

発生初期は一見目立ちませんが

発生初期は一見目立ちませんが よく見るとびっしり茎・葉についている。

よく見るとびっしり茎・葉についている。特に水草水槽では長期維持できているといずれ発生するぐらい発生頻度が高いのですが、このコケを食べる生き物は非常に限られていて対処が難しいという厄介なコケです。

対処できなくなって水草水槽の崩壊を引き起こす原因となることも少なくないため、個人的にはコケの中で一番厄介なコケであると考えています。

対処できず、水草水槽が崩壊することもある危険なコケ

対処できず、水草水槽が崩壊することもある危険なコケ 黒いタイプも存在する。

黒いタイプも存在する。アオミドロとの混同に注意

見た目はアオミドロ(糸状ゴケ)とよく似ていますが、アオミドロと比べて長さが短いことで区別可能です。

アオミドロと駆除方法および食べる生物は異なるので、間違えないようには注意が必要です。

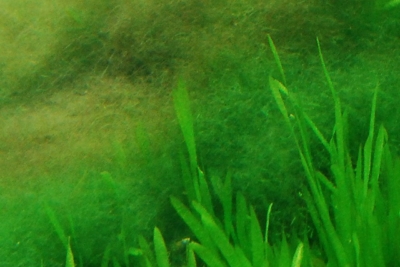

このように長くなる場合はアオミドロ

このように長くなる場合はアオミドロ関連アオミドロ(とろろ状、糸状ゴケ)の原因と対策。食べる生物とか

毛布状のコケが生える原因

ライトを使用している水槽で、「水槽を長期維持している」かつ「茶苔・アオミドロが根絶された環境」かつ「水中に栄養が高いこと」が揃うと発生する傾向があります。

生える原因の1つに富栄養化がありますが、ソイルを使っていれば数日に1回の高頻度水換えを行っていても発生するレベルなのでかなり富栄養化の条件は緩めです。

上記条件はソイルを使った一般的な水草水槽だと条件が整うため、基本的には水草水槽には必ずついてまわるコケになります。

(ソイル+ライト+長期維持で揃うので予防はほぼ不可能)

ソイルを使わない砂利・セラミックを使った水槽でも発生はしますが、発生頻度は稀です。

pHが高いと出ない傾向がありますため、pHが中性~弱酸性も発生条件の可能性があります。

食べる生物・コケ取り

水草水槽であれば予防は困難なため、発生を防ぐことよりもこのコケを食べる生き物を入れて繁茂を抑制した方が良いでしょう。

ただし毛布状のコケはまともに食べてくれる生物が限られているので、その点は注意が必要です。

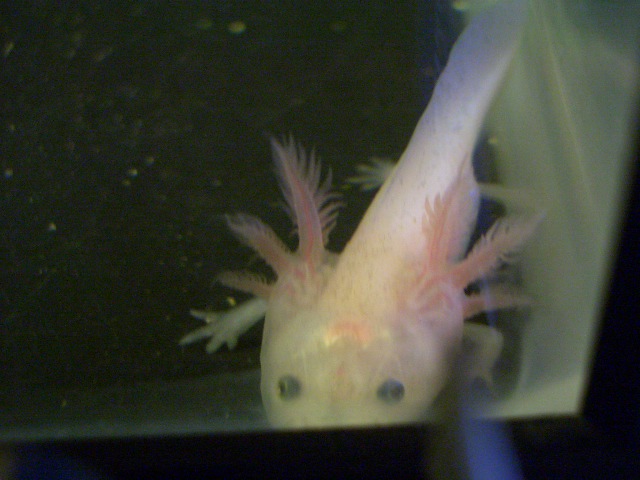

シルバーフライングフォックス

最も毛布状のコケに適したコケ取りは「シルバーフライングフォックス」です。

主に黒ひげゴケをしっかり食べることで有名ですが、黒ひげゴケと同じくらい毛布状のコケにも効果があります。

毛布状のコケを食べるスピードは遅いため、コケが多く生えてしまった場合は小さいものより中くらいのサイズの方がコケ取りを実感しやすいでしょう。

ミナミヌマエビ

生え始めの初期段階であれば「ミナミヌマエビ」で効果があります。

ただしコケをついばむ力は弱く時間が経って成長しきったコケは食べてくれません。

また1匹あたりのコケ取り力は低いため、30cm水槽で最低20匹以上・60cm水槽で最低40匹以上とかなりの数を揃えないと毛布状コケの勢いに負けやすいです。

毛布状コケのコケ取りとしてはやや力不足感はありますので、コケの状況を見ながら検討しましょう。

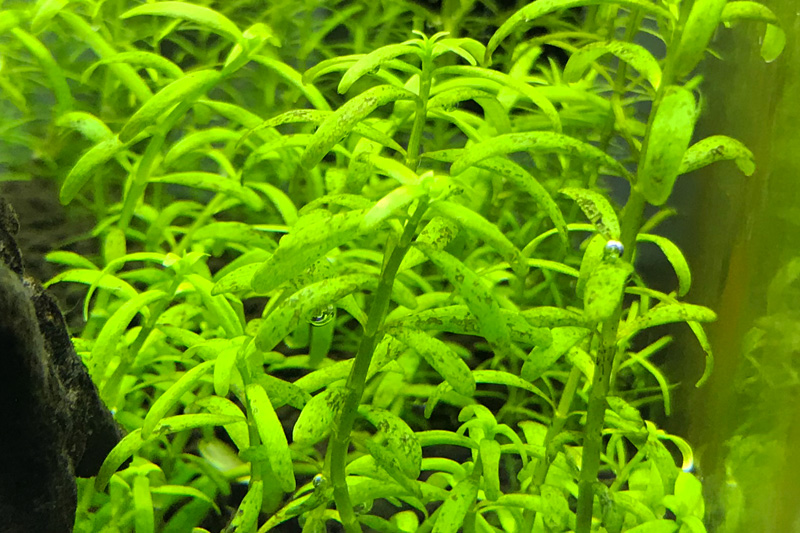

この段階であれば大量に入れれば効果が見込める。

この段階であれば大量に入れれば効果が見込める。駆除事例

生え始めの初期段階

パッと見は分かりませんがよーく見るとコケがついてるのが分かるのが毛布状コケの初期段階です。

シルバーフライングフォックスを入れて6日後がこちら。

早期に対応すれば比較的早く収束します。

また今回のように生え始めの初期段階では大量のミナミヌマエビでも対応可能です。

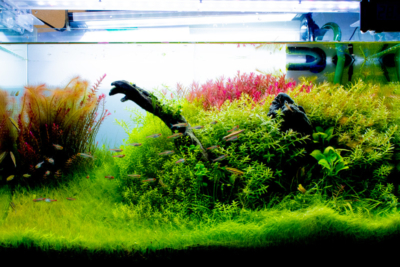

繁茂しきってしまったケース

上記の水槽は毛布状のコケを長らく放置してしまった水槽です。

写真に写っているシルバーフライングフォックス1匹を入れて対処をお願いしました。

綺麗になりましたが食べてくれる速度は遅く1ヶ月という長い期間がかかっています。(その間エサは与えていません)

そのためなるだけ生え始めの早期の段階で処理するのが望ましいでしょう。

ミナミヌマエビで駆除したケース

以下は大量のミナミヌマエビ(60cm水槽で100匹)を入れて駆除したケースです。

ミナミヌマエビを入れる前

ミナミヌマエビを入れる前 9日後

9日後60cm水槽で100匹という大量な数を入れましたが、硬く固着したものは除去できませんでした。

この場合は全部カットして生え変わるのを待つ必要があります。

よくある質問

遮光による除去は可能ですか?

茶苔やアオミドロ(糸状ゴケ)は水槽にダンボールなどを覆って一定期間真っ黒にするだけで除去が可能ですが、毛布状のコケは遮光に耐性があり除去が困難です。

短い期間の遮光ではコケ体がしっかり残ってしまい、かといって長期間遮光すると今度は水草が枯れてしまいます。

遮光するとコケの勢いは停止させることができるためシルバーフライングフォックスなどと併用するのはアリですが、遮光のみでは駆除が難しいでしょう。

シルバーフライングフォックスではなく、サイアミーズフライングフォックスではダメですか?

サイアミーズフライングフォックスは毛布状のコケも食べるコケの1つではあります。

ただし食べない個体がシルバーフライングフォックスと比べるとかなり多い傾向があります。

更に売られているのはコケ取り能力の低い小さいサイズでありシルバーと比べて成長速度も遅いため、「入れてみたけど毛布状のコケ食べない」という結果に終わってしまいやすいです。

例えば以下の水草水槽はシルバーフライングフォックスを使ってコケを予防していたところに、サイアミーズフライングフォックスに変更して試してみましたが毛布状のコケが勢力を伸ばす結果になってしまいました。

サイアミーズフライングフォックスでも大きく育った個体や黒ひげのコケ取りに大きく活躍した個体などは効果が期待できますが、そのようなものは入手が難しいので現実的にはサイアミーズフライングフォックスは力不足になりがちです。

ミナミヌマエビではなくヤマトヌマエビは食いませんか?

ミナミヌマエビの上位互換であるヤマトヌマエビも毛布状のコケを食べてくれます。

しかしヤマトヌマエビは食べられる水草があると毛布状のコケを後回しにして水草の方を食べてしまうというデメリットがあります。

アヌビアスなどの葉が比較的硬い水草のみであればミナミヌマエビより効果が見込めますが、有茎草を植えている場合は毛布状コケをほとんど食べてくれないのでこの点には注意しましょう。

先に水草の方を食べてしまう傾向がある。

先に水草の方を食べてしまう傾向がある。(グリーンロタラ)

ヤマトヌマエビが多く入った水槽ですが毛布状コケが減らず、後ろの水草ばかりが無くなっていきました。

ヤマトヌマエビが多く入った水槽ですが毛布状コケが減らず、後ろの水草ばかりが無くなっていきました。ブログでのレビュー/批評も歓迎!

Sponsored Link

この記事へのコメント