【ツノガエル】滝つき小型テラリウム制作ノート

公開:

更新:

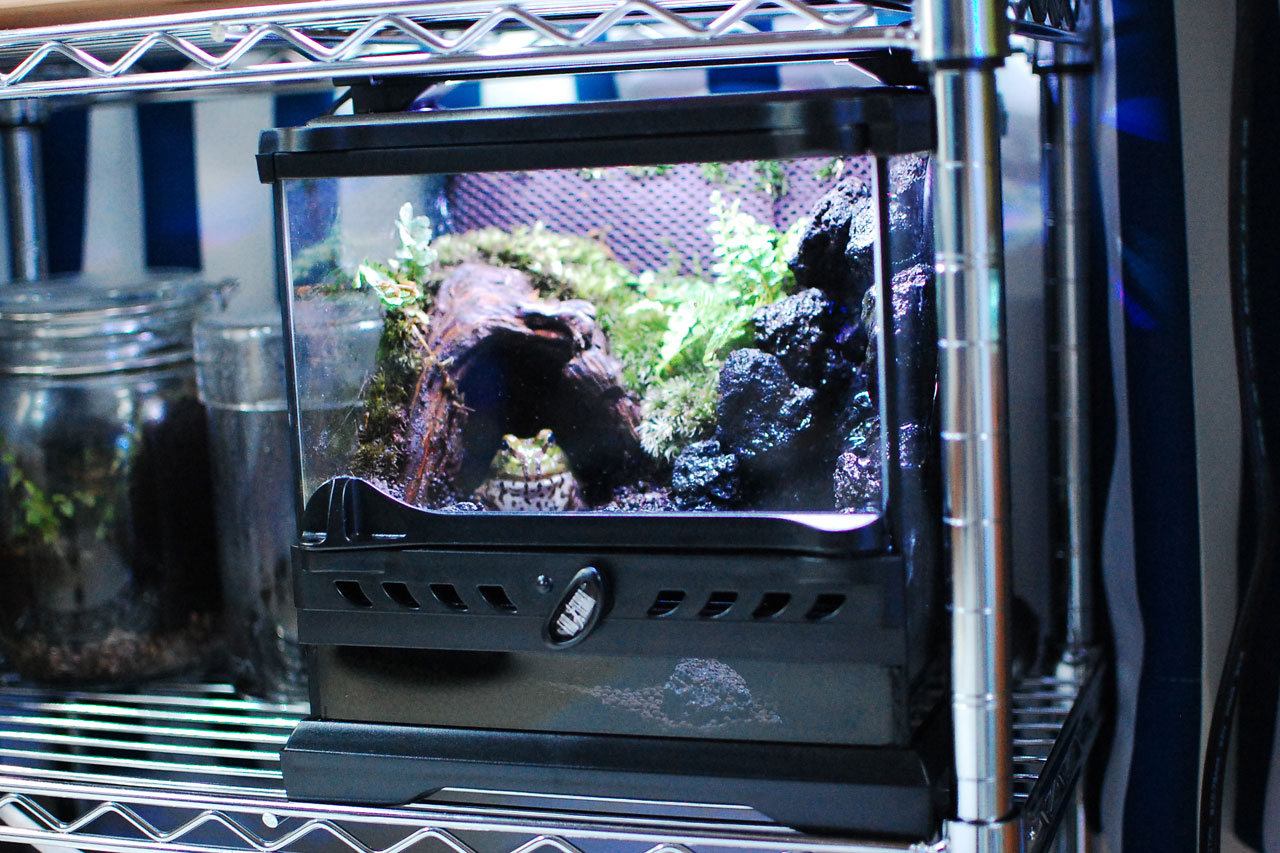

ツノガエルのための滝つき苔テラリウムを制作しましたので、制作手順を解説します。

自然の小さな滝(湧き水?)付近をイメージしつつ、メンテナンスにも配慮してみました。

完成したテラリウムのフォトギャラリー

「小川近くのカエルの住み家」をイメージし、右側には水が流れる滝を制作。裏側に水中モーターを設置して水を循環させています。

今回滝と小川を作ったことで植物の植えるスペースが無かったので、ソイルを交換して排泄物を処理できるよう左の小屋部分にはソイルを露出させました。

| スペック | |

|---|---|

| ケージ | GEX グラステラリウム ナノキューブ (約幅21.5×奥行21.5×高さ22.7cm) |

| 照明 | コトブキ フラットLED |

| 底床材 | NISSO カスタムソイル、造形君 |

| 植栽植物 | ネフロレピス(タマシダ)、アラハシラガゴケ |

| 生体 | ホオコケツノガエル |

本テラリウムの制作ポイント

ソイル交換方式

今回は小型水槽ということで植物による浄化やろ過フィルターによる浄化も期待できないため、ソイルによる毒素吸着が衛生面(シッコ処理)の生命線です。

しかしソイルの毒素吸着は上限がありますので、定期的な交換が不可欠。

今回のレイアウトでは前扉が開く「グラステラリウム」を採用し、ケージ全面のソイルを交換しやすいように制作しました。

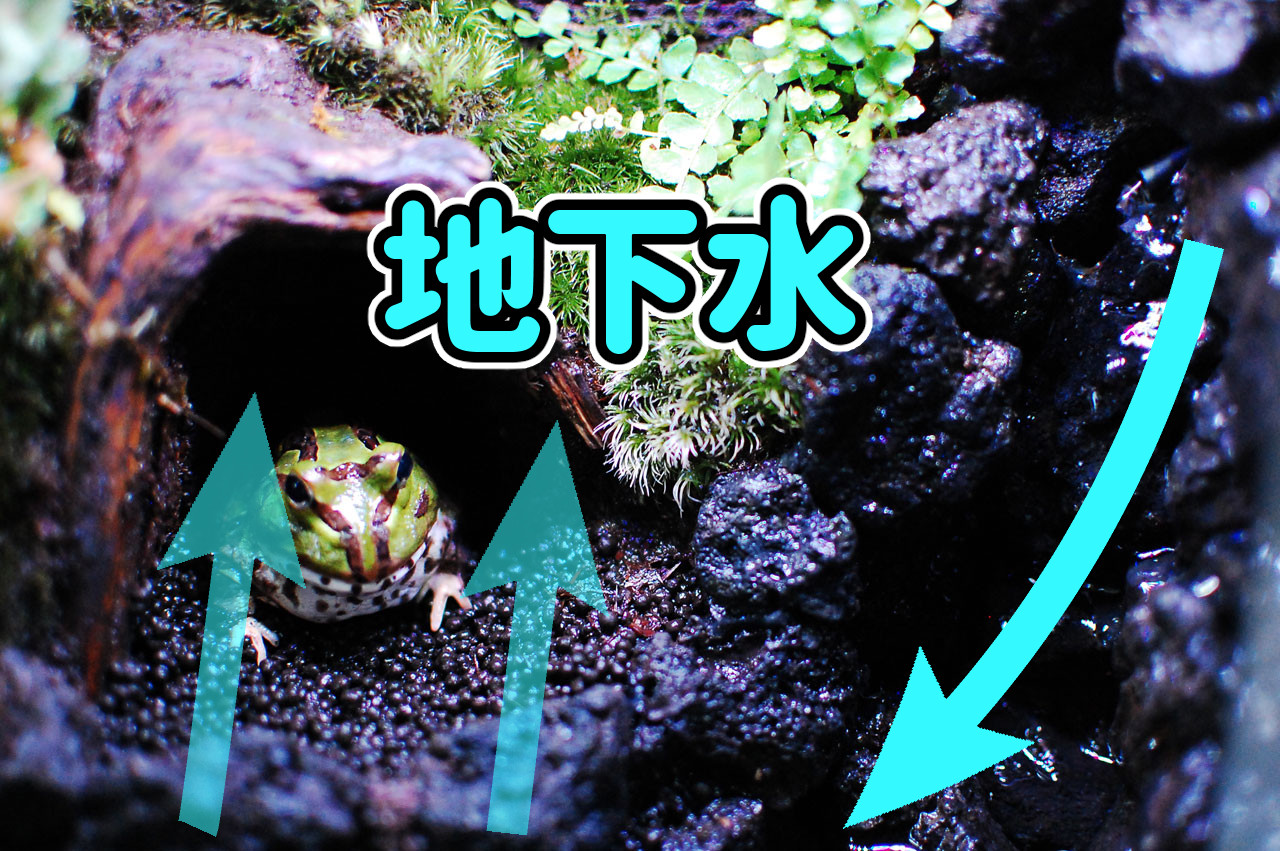

水の循環による腐り防止

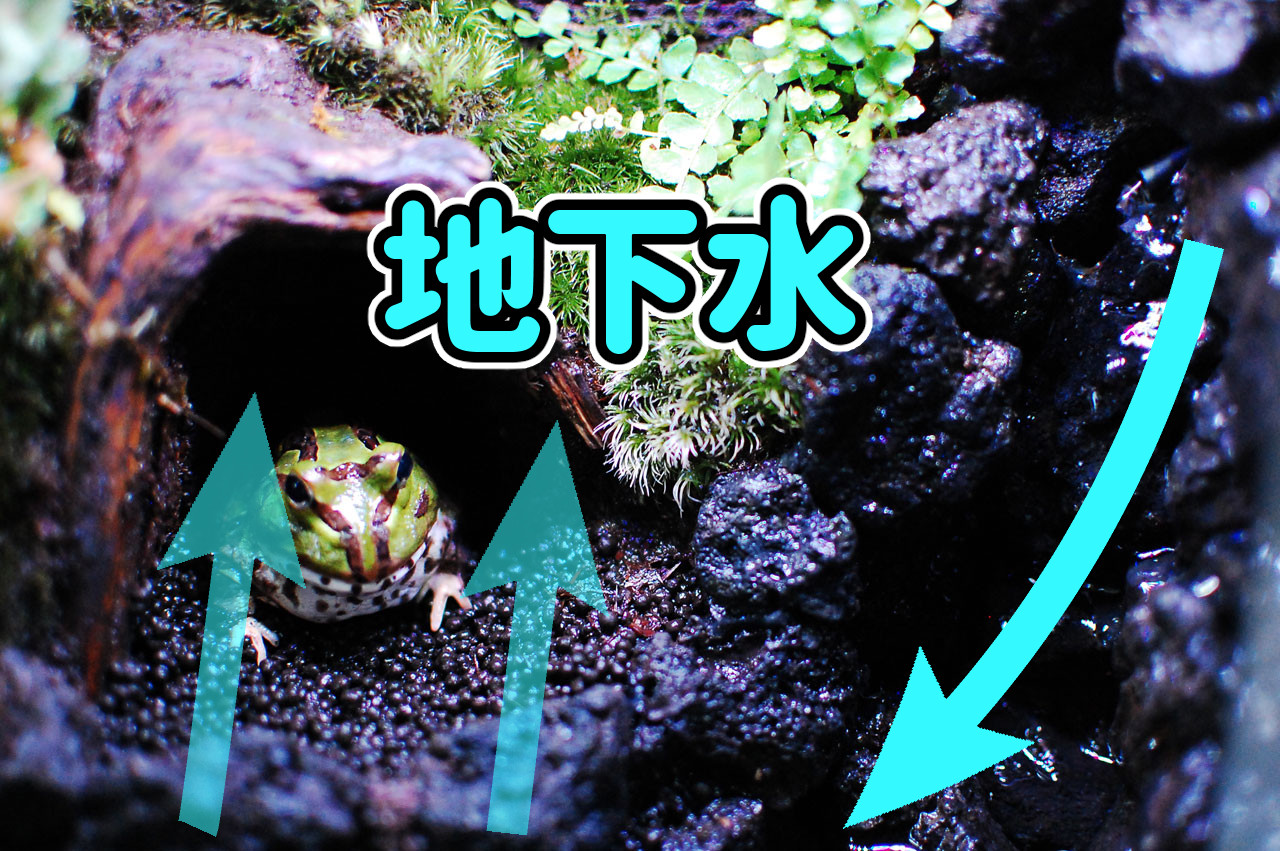

今回滝を制作しましたが、滝から落ちた水はカエルの下にあるソイルを通過するよう工夫しています。

カエルの下はシッコやウンチで病気の元となる悪い菌が湧きやすいのですが、水が循環することで病原菌をある程度抑える効果があります。

人間でも換気が良い部屋の方が悪い菌やカビは減りますが、これはカエルでも同じです。

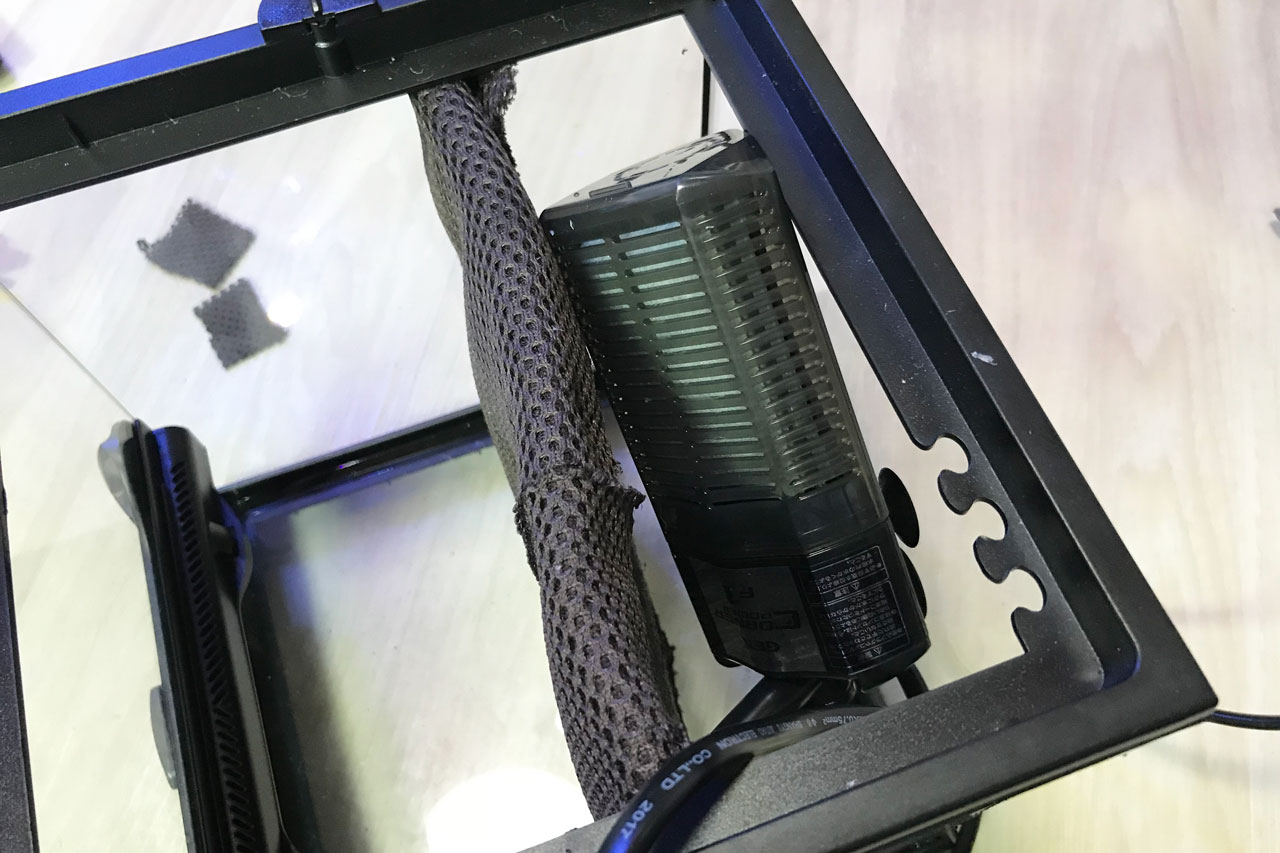

水中モーターは仕切りで分けた

アクアテラリウムにおいては水中モーターを岩で隠すというのが一般的ですが、今回はフィルターが故障や詰まった際のことを考え、仕切りにより背面のモーター小屋を作りました。

こうしておけば水中モーターにトラブルがあった場合に、裏面からすぐモーターを取り出せるので便利です。

制作手順

ケージの選定

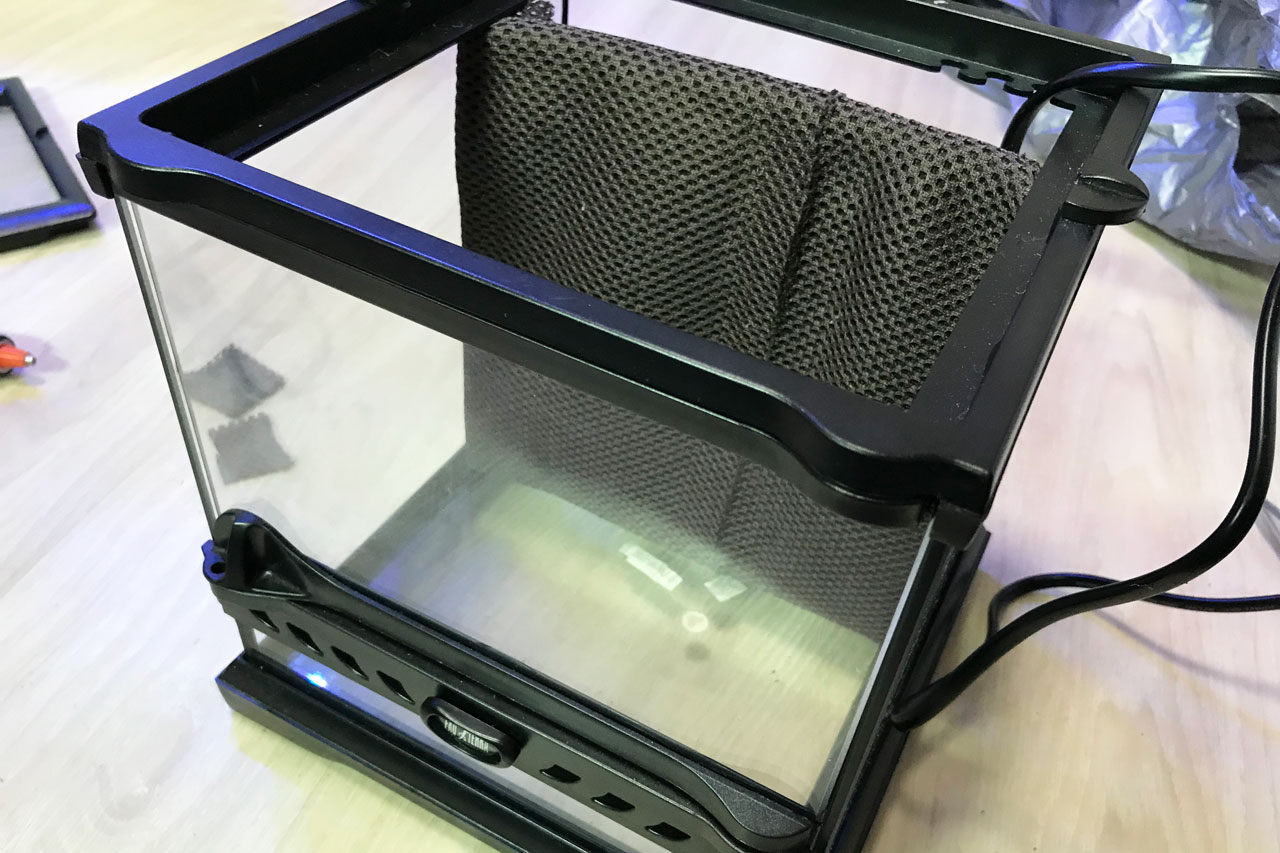

先述した通り「グラステラリウム ナノキューブ」をチョイスしました。

「全面がフルオープンする」「水を張れる」「小型ケージ」を満たすケージはグラステラリウムしか基本的にありません。

(横扉がスライド式なら他にもありますが、手が半分しか入らないので非常にメンテンスしにくいです)

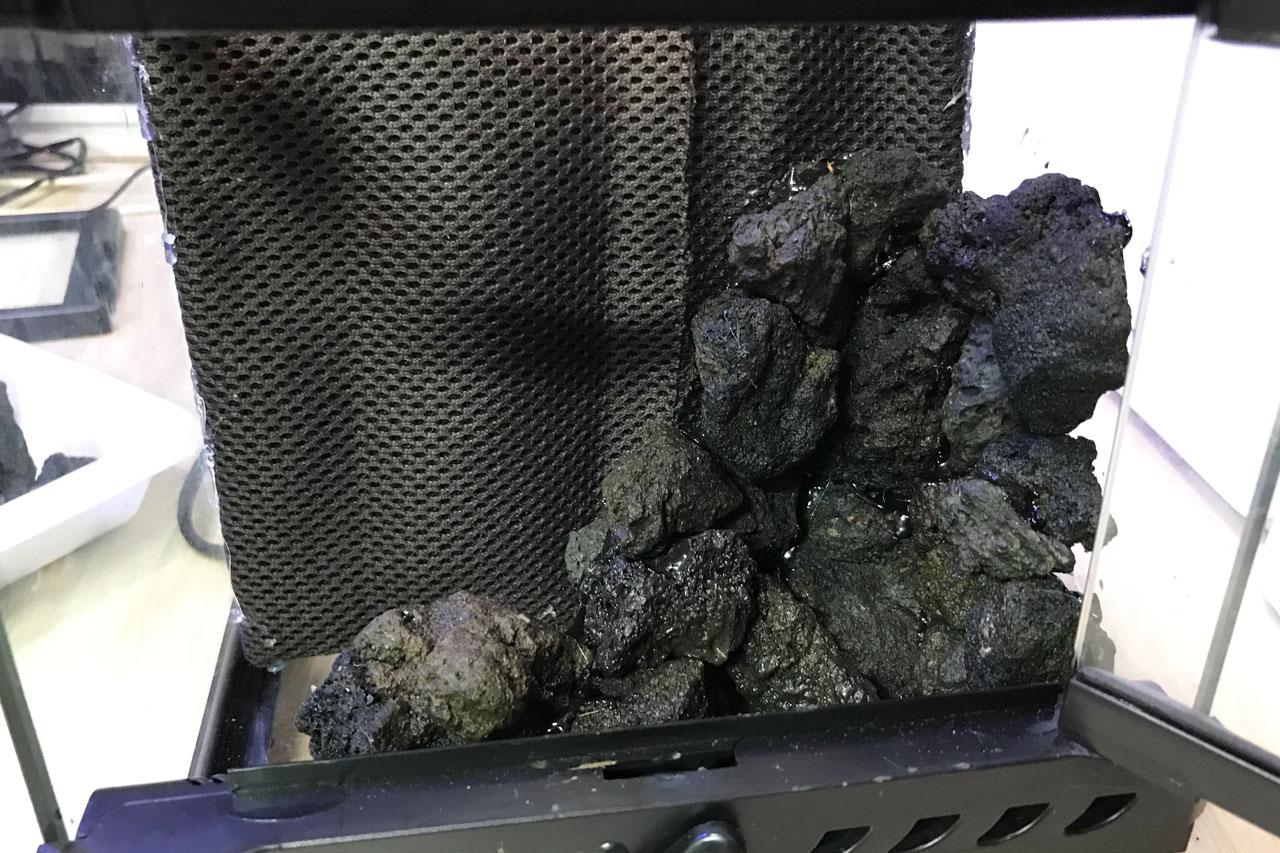

モーターボックスの仕切り作成

まずレイアウト部と背部モーターボックスを仕切る板を作成します。

通水性の良い人工素材であれば何でも良いですが、今回は「エピウェブ(EPIWEB)」+「ハイグロロン(HYGROLON)」を使用しました。

エピウェブだけにして、最後に造形君で塗っても良いかと思います。(造形君の方が根張りが良いですが、せっかくなので人工素材で揃えました)

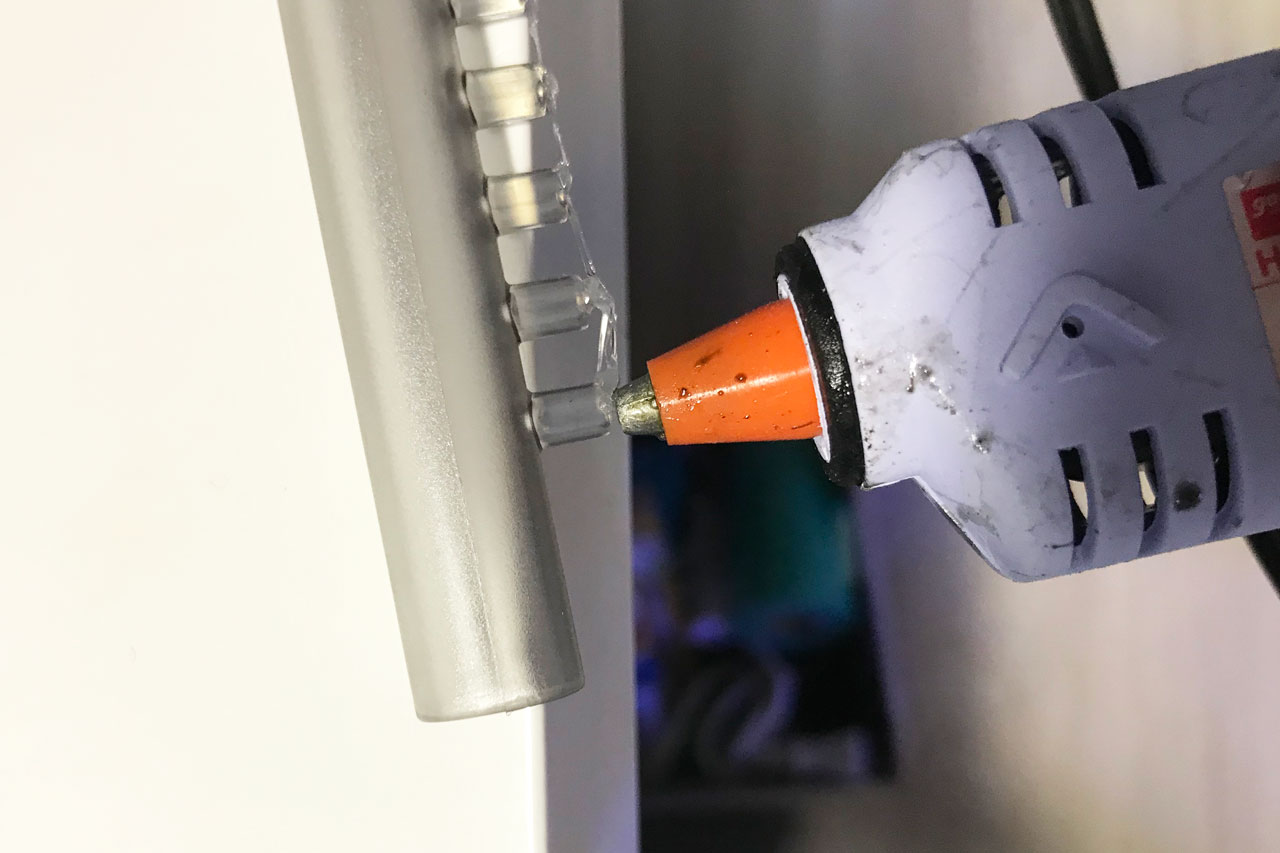

なお今回接着に関しては全てグルーガン(ホットボンド)黒スティックを使用しました。

私は基本的にコーキングシリコンを使用しているのですが、今回は小型ケージなので乾きが早くて取り回ししやすい小型のグルーガンが良いです。なおグルーガンは隙間埋めにも使いますので水中接着剤では不可です。

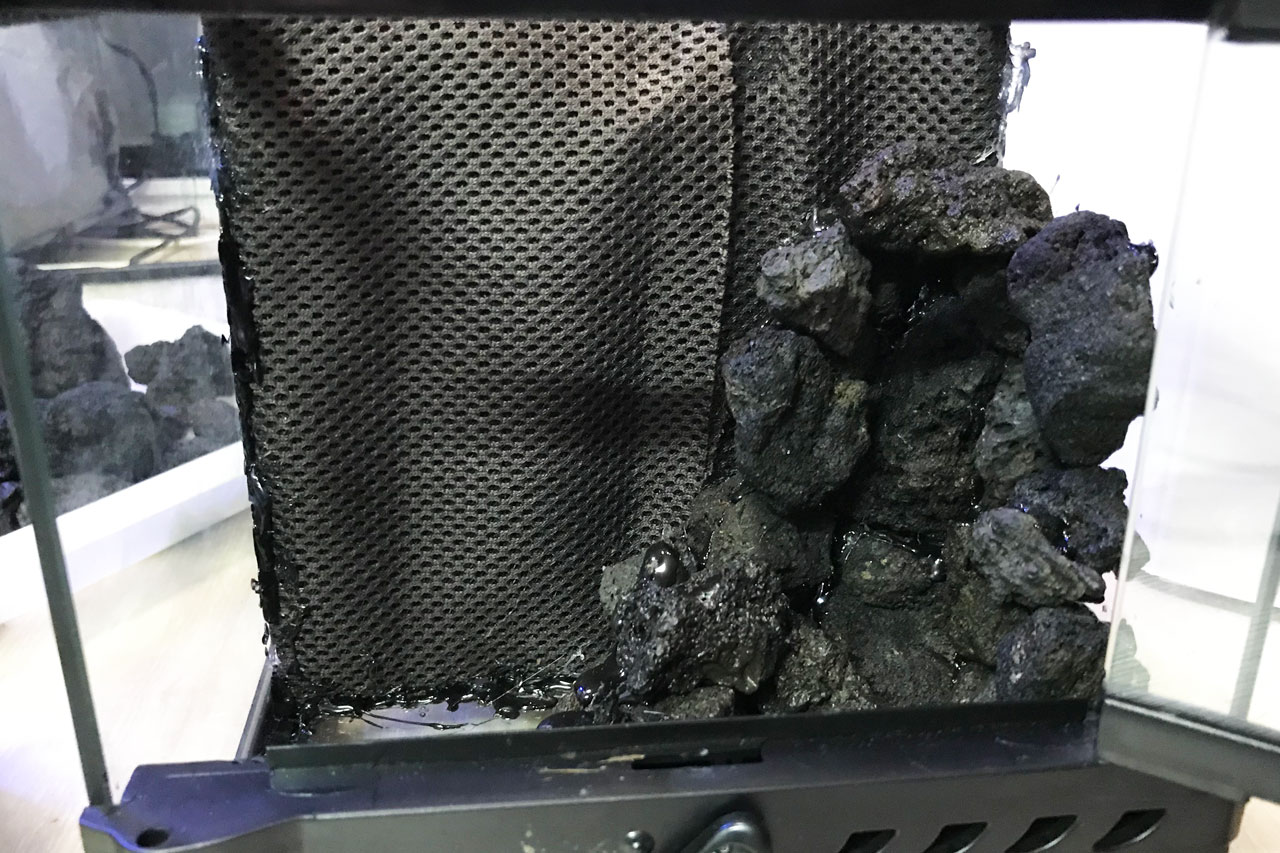

モーターボックスの仕切り設置

出来たセパレータをグルーガンを用いてケージに接着します。

セパレーターの固定位置は、水中モーターが入る幅ギリギリで接着するようにして下さい。背面を大きく取りすぎると前面のレイアウト部分が少なくなってしまいます。

上の写真では別のフィルターになっていますが、本テラリウムでは水作の「スペーパワーフィット」を水中モーターにチョイスしました。

溶岩石を作って滝を作る

今回滝の素材に使うのは「溶岩石」です。

軽くて扱いやすく、雑に組むだけでも統一感が出やすいので滝の制作に適しています。

溶岩石は水草レイアウトに強い熱帯魚ショップで売られていますので、小さいサイズで様々な形のものを沢山用意しましょう。(隙間などに差し込むため思ったより小さいのを混ぜること)

それら溶岩石をグルーガンで接着しながら滝を作っていきます。

ここが一番大変なポイントで、違和感なく綺麗に作ろうとするとうまく噛み合う溶岩石パズルです。人によってはかなり頭が痛くなる部分と思いますので、1日でやらず数日に分けて少しずつ進めるのが良いかもしれません。

ここのポイントとしては滝の溶岩石部分はしっかりコーキングで埋めて隙間を作らないことです。というのも

このようにツノガエルの下にあるソイルに水を循環させたいのですが、右側の滝部分に穴があるとそっちから裏側に流れてしまい、ソイルには水が循環しなくなってしまうからです。

黒のグルーガンで滝の下側はしっかり穴を塞ぐようにして下さい。

(なお大型のアクアテラリウムであればスタイロフォーム等でしっかり分けたいところですね)

水分岐チューブの作成

溶岩石で滝を作っている途中で良いので、滝から水が吹き出る場所を考えましょう。

吹き出る場所が決まったら背面のセパレーターに、ハサミや太いアイスピックなどでエアーチューブを通すための穴を開けます。

モーターの仮設置とエアーチューブの接続

排水エアーチューブの位置が決まったらモーターとエアーチューブを仮設置してみます。

ここのポイントとして、スペーパワーフィットはエアーチューブにつなげれる排水口数が9箇所もありますが、3~4箇所残してグルーガンで穴を塞ぐことです。

9本全部使っても良いのですがそうすると1本あたりの流量がかなり弱くなり、微生物が付着して詰まりやすくなってしまいます。なので適度に塞いで1本あたりの流量をそこそこに確保しましょう。(なお逆に1本とかにするとビシャァッ!!って出てくるので制御が難しくなる)

なおスペーパワーフィットにはエアーチューブは付属していませんので、別途用意が必要です。

滝の制作の再開

排出口が出来たらそれが目立たなくなるように溶岩石を積んで、滝をどんどん作っていきます!

陸地エリア、ソイルが漏れないよう溶岩石で壁を作る

滝が出来ましたら次は陸地部分です。

左側はソイルを盛りますので、まずソイルが漏れないように溶岩石で壁(仕切り)を作ります。

この時完全に塞いでしまうと裏側に水が通過せず、水が流れてきませんのでほどほどに。本レイアウトでは溶岩石のみでカバーリングしましたが、できれば鉢底ネットで陸地をカバーリングした方が良いですね。

造形君で地形の生成

造形君と溶岩石を使って、巣穴などの地形を盛ります。

巣穴も溶岩石で作った方が統一感が出るかと思いますが、丁度良い形がなかったので熱帯魚用の流木にしました。

巣穴の中部分はソイルを入れるのでそれ以外の地面は溶岩石+グルーガンで埋めています。水が流れる箇所に造形君を使っちゃうとグズグズに崩れてしまうので、水がヒタヒタになりそうな位置なら溶岩石+グルーガンを使って下さい。

なお本テラリウムでは潜る傾向の強い「ホオコケツノガエル」を想定しましたので、巣穴部分についてもある程度以上は潜れないよう底を溶岩石で底上げしています。

ソイルの投入

最後にソイルを投入します。

溶岩石でセパレートしたつもりでも、滝部分にソイルが流れてくるなら小さな溶岩石もしくはグルーガンで直接埋めて塞いで下さい。

今回使用したソイルはニッソーの「カスタムソイル」ですが、粒が小さい製品でなければ銘柄は何でも良いです。差は感じません。

苔・植物の植栽

さて地形が出来ましたら苔と植物を植えていきます。

今回は「アラハシラガゴケ」と「ネフロレピス(タマシダ)」を使用しました。

水を入れて完成

最後に水を入れ、モーターの電源を入れれば完成です!

なお本テラリウムで使用しているライトは、コトブキの「フラットLED」になります。植物がよく育つのでオススメのライト。(下のリンクは新型の40~52cmモデル)

手入れ・メンテナンス

基本的なテラリウムのメンテナンスにつきましては「【ツノガエル用】木の巣穴の苔テラリウム制作ノート」を参考下さい。本テラリウム特有の部分だけ解説します。

ソイルの交換

今回小さなケージで小川を作ったので植物が少なく、排泄物(シッコ)の処理は「ソイル」による吸着がメインになります。

ソイルは排泄物による毒素を強力に吸着する力がありますが、吸着量には上限があり使い切ると毒素を吸着しません。よってソイルの定期的な交換が必須です。

カエルの排泄量とソイルの量にもよりますが、大体1ヶ月~3ヶ月での交換を目安にして下さい。

なお水も入れ換えた方が良いので、1ヶ月おきにソイルも水も交換してしまうのがオススメです。

振り返りと反省ポイント

今回植物を沢山植えれなかったのでソイルを交換できよう制作したのですが、これは非常に面倒でした。

交換すると粒が小川の中に落ちたりするのでそれを都度スポイトなどで取り出したりするのはかなりの手間。飼育しているツノガエルが1匹だけなら良いと思いますが、他のテラリウムケージのメンテナンスもありますため、非常に面倒に感じて数ヶ月未満でたたんじゃいました。(水換えという手間もある)

やはりポトスやフィロデンドロンなどの成長の早い植物を植えてウンチだけ交換する方式が楽で良いです。

もし設置できるならより大きいケージ、例えばグラステラリウムの3030とかで良い感じに浄化してくれる植物をしっかり植えて作るのが良いでしょう。

(理想を言えばグラテラに横45奥30cmのラインナップがあれば理想なんですが、横45cmモデルは奥45cmしか無いのでそれはちょっとデカいかな・・・)

.

おたま商会では本記事で使った「造形君」をはじめ、「植えれる君」「固まる君」などの各種テラリウム資材を販売しております!是非一度ご覧くださいませ。

ブログでのレビュー/批評も歓迎!

この記事へのコメント

現在クランウェルツノベビーをソイル飼育しています。他にベルツノおたまもいます。

自分はプラケに底面フィルターを設置し、嵩ましもかねてその上にリング濾材ウールマットを敷き、その上に自作の鉢底ネットで作ったボックスにソイルを入れています。正面から見て右端にフィルターの排水口と水中ヒーター、それ以外の上部にソイルboxがある状態です。水深は10㎝ほどありますが、濾材とマットと3リットルほどのソイルで、ソイルの大半は水中にあるような状態ですが、表面はうっすら水がある状態です。個体が自由に動ける表面積は、個体の30倍ほどはあります。また、右側の水深が深い部分に落ちることのないようにしきりはしています。そのような飼育方法ですので、飼育水は一定の温度を保っています。温かい場所を作るために、側面にパネルヒーターも貼っています。

いつまでもこの飼育方法で良いのか悩んでいます。大きくなれば土壌飼育にしようか、テラリウムにしようかと…。

今回のテラリウム、水を循環させるという意味では私の飼育方法に通じるものがありましたので、とても参考になります。保温はどうされていますか?エアコンでしょうか?

自分は大量のソイルを入れることにより、長期的な環境保持を考えていましたが、あなたのように少量のソイルでこまめに交換するというのも参考になりました。これならば前回と違い、メンテも楽で長期的な維持がしやすそうです。

私はアクアリウムの考えが捨てられず、ツノガエルの糞をアクアリウムでいうバクテリアの力で分解することはほぼ無理だとおっしゃる方も見かけますが、土壌と水の循環が有ればウールマット飼育よりももっと簡単に飼育でき、ツノガエルにも負担がかからないような気がしますが、どう思いますか?

生物濾過に頼るためには、バクテリアの棲みかが必要なので、私は今現在は先ほどのべたような飼育方法にいたりました。個体に対して多すぎるソイルと多すぎる水です。

>1

>保温はどうされていますか?エアコンでしょうか?

何個もケージがあるのでエアコンにしています。

>ツノガエルの糞をアクアリウムでいうバクテリアの力で分解することはほぼ無理だとおっしゃる方も見かけますが、土壌と水の循環が有ればウールマット飼育よりももっと簡単に飼育でき、ツノガエルにも負担がかからないような気がしますが、どう思いますか?

可能だと考えています。が、魚の排泄量とツノガエルの排泄量を比べると、後者のほうが比べ物にならないくらい量が多いのでそれに見合ったフィルターは必要です。

同じツノガエル科のマルメタピオカガエルを飼っていますが、外部式フィルターで濾過材はほぼバクテリア定着材に変えて使っています。

「よくある市販の水中フィルター」という意味でバクテリアでは不可能というニュアンスであればあながち間違ってはないかと。

水張りスポンジだとメンテは楽なんですが、すぐ排泄物による毒素が半端ない量になってしまうのでとても小さい個体にしか使ってないですね。(臭い=毒素がヤバい)

個人的には現状ソイルによる吸着(と植物吸収)をメインに飼育しています。

>いつまでもこの飼育方法で良いのか悩んでいます。大きくなれば土壌飼育にしようか、テラリウムにしようかと…。

私はゴメス&東京様の今のやり方が間違っているとは思いません。

補足すると

・バクテリア方式だとどうしても「硝酸塩」という毒は処理できませんから、時折の水換えは不可欠

・フィルターを使っていてもフンの場所に水が循環しないと無意味

ということは注意したほうが良いかなぁと感じました。

(既にお気づきとは思いますが念の為・・・失礼致します・・)

あと水槽が大きいならセパレーター入れて水中ヒーターで温めても良いかなぁとも思います。

(水が循環していますし)

何なら小さなオーバーフロー水槽を使うのも良いかもしれませんね。

返信ありがとうございます‼

最初のコメントにも記入したのですが、水中ヒーターは使用しています。パネルヒーターよりも水中ヒーターで水を循環させた方が温度のムラや床材へのもりが少ないと考えてのことです。今回の記事を応用して自分なりの設備を整えていきたいと思います。

現在考えているのは、大きめのケースで滝部分の岩場を高めにして中央に設置し、右と左に分けて2匹飼育できたらな~と。滝の岩でセパレートしますが、小さい間しか無理だと思います。糞の量を考えると…なので、悩んでいますw

また新しい記事を楽しみにしています。

生体に負担をかけない飼育を自分でも考えています。ウールマット飼育でしょっちゅう水換えはストレスになりそうなので(T-T)

返信ありがとうございます(^^)とても参考になり、励みになりました‼

これからも応援しています‼

>3

水中ヒーター見落としました・・_:(´ཀ`」 ∠):シツレイシマシタ。

生き物に最適解はありませんから個体の様子を見ながら工夫ですよね。

同じテラリウムでも気に入って巣穴から中々出ない良質なテラリウムかと思えば、別の個体を入れると大暴れする場合もあり、こう作れば万人にOKというのは難しく思います。

あとは飼育者の立場によっても変わります。

とれる時間の都合や苦痛に思える作業、目的によりテラリウムよりウール飼育の方が適している場合もあるわけです。

(コレクション目的であればウール飼育やソイルの方が良いハズ)

1つの参考になりまして嬉しく思います(_ _ )ありがとうございます!

はじめまして。

初心者の私にも分かりやすく丁寧な説明で、とても参考になり、頑張って挑戦してみようと思えました。

記事からかなり経ち、質問どうかと思ったのですが、ダメ元で書き込みしました。

初心者なので、的外れや失礼な質問かもしれませんがお許し下さい。

仕切りのスポンジですが、定期的に交換しないとダメですか?

循環しててもスポンジに汚れが溜まらないかなぁと‥

スポンジではなく、ケージに付属している背部パネルで仕切ってみようと思うのですが、その場合何か無理がありそうですか?

アドバイス頂けるとありがたいです。

よろしくお願いします。

>>5

全然OKです。Twitterの通り僕はまだ活動しております。・ワ・

> 仕切りのスポンジですが、定期的に交換しないとダメですか?

ご指摘どおり長期運用していればいずれ詰まる時がきます。

このレイアウトではカエルがデカくなって穴から逃げがちになったので、そこまで確認することは出来ていませんがいずれ詰まるのは確かにそうです。

(長期利用であれば30cmのグラテラをオススメします)

> スポンジではなく、ケージに付属している背部パネルで仕切ってみようと思うのですが、その場合何か無理がありそうですか?

大丈夫だと思います。

ただ1つ考えておきたいのが水の循環です。

カエル付近の土に水が循環しなければばい菌が繁殖しやすく、クソを放置しがちだといわゆるレッドレッグ症と呼ばれる細菌感染症につながる可能性があります。

カエル付近の土は定期的に変えるようにするか、穴あけ場所を工夫して水流の流れを理想的にするかなど試みてみると良いでしょう。

・ワ・

お返事ありがとうございます。

大切なのは1番に水の循環ですね!

その為のスポンジ使用だったんですね。

植物を植える前に水を流し確認するようにします。

完成までには長い道のりになりそうですが、それも楽しみです(^^)

とにかくカエルの気持ちになって、良いお家を用意できるように頑張ります!

これからもご教授下さい。

よろしくお願いします。